ドクター・フー、シーズン1、第3話「にぎやかな死体」

Doctor Who, Season 1, ep.2, "The Unquiet Dead," 2005年4月9日イギリス初放送

第2話の感想はこちら

ドクター・フーの第3話。

第1話は導入、第2話は未来と来て、第3話は過去と、割と定石通りの作り。

今回タイムスリップする先は1869年12月24日のカーディフ。

カーディフって名前は聞いたことあるけど、詳しく知らないなぁ。どんなとこだ?と思ったら、ウェールズの首都らしい。果たしてウェールズがイギリス全体のなかでどういう位置付けかは知らないが、まぁあまりオシャレなところではないのだろう。イギリスのなかでもイングランド以外は激しい抵抗をしていたわけだし、複雑な民族感情というものもあるのだろう。また今回出演したキャスト、葬儀屋のゲイブリエル・スニードと召使のグウィネスがえらい訛ってるなぁと思ったら、二人とも役者さんウェールズ出身なのね。グウィネス役のイヴ・マイルズはドクター・フーのスピンオフ、『トーチウッド』にも出演しているらしい。しかも『トーチウッド』の舞台はこのカーディフだとか。

たしかに、このドクター・フーも最後のクレジットに出る制作がBBC Walesだったし、なぜにウェールズ?と思っていたけど、本当にBBCウェールズが作っているのかね?

しかしまぁ、この二人のウェールズ訛りはすごいもんだね。イギリス人は分かるのかな?

ドクターも北部訛りがとか言われてたけど、北部ってスコットランド?ドクターの英語にはスコットランド訛りがあるってことなのかな?ドクターの役者、クリストファー・エックレストンはランカシャーの生まれらしいけど、このランカシャーってのが北部ってことなのかな?ランカシャーはスコットランドじゃなくて、「イングランド北部」だけど、北部訛りってそういうこと?方言はかなり気になるので、今度詳しく調べてみよう。

さて、最初は1860年のナポリとか言っていたが、結局着いたのは69年のウェールズ。

着いてみるとそれはそれで風情がある感じ。それなりに時代劇的に描いているけど、本当はもっともっと汚かったんだろうねぇ。ロケじゃなくてスタジオ撮影?

舞台はこのスニードが経営する葬儀屋で、死体が起き上がるという事件が発生。死体のなかにエクトプラズムみたいなものが入って起き上がる。逃亡した死体は、ちょうど講演会に訪れていたチャールズ・ディケンズのもとに行く。そこで大暴れして、ひょんなことからドクター、ローズ、ディケンズと一緒に、スニード葬儀社の死体起き上がり事件の解決に乗り出すという話。

最終的に、このエクトプラズムたちはゲルスという存在だということが分かるのだが、こいつらはいったい何者だったんだ?エイリアン?しかし、ゲルスの依代になろうとしたグウィネスに憑りついて本性を現すシーンはなかなかに圧巻。ドクターとローズが奥の部屋に閉じ込められて、金網からゾンビたちが手を伸ばしてくるシーンは、絶対になにかゾンビ映画のオマージュだと思うけど、自分はゾンビ映画に詳しくないので、ちょっと分からなかった。

このグウィネスは、どうやら他人の心を読むという特殊能力を持っていたようで、ローズと話しているときにもいろいろ彼女の心を読んでいた。それによると、やはりローズの父親は亡くなっているよう。じゃあお母さん、いまなにしてるんだ?無職?

また、最後に「バッド・ウルフ!?」と怯えていたが、Wikipedia英語版によると、これは後で発覚する伏線ということらしい。ネタバレが嫌なので詳しく読んでいないので、内容までは分からないけど。

ラストシーン、このすさまじい体験を経たディケンズは、「自分は何も知らなかった!」と言って、意気込みも新たに、いま書いている小説の続きを書くぞ、と決心するのだけど、どうやらディケンズは1870年6月9日に亡くなるということで、劇中でも触れられていた『エドウィン・ドルードの謎(The Mystery of Edwin Drood)』は未完のまま残されたらしい。劇中でディケンズは、「犯人を叔父じゃなく幽霊にするぞ!」と言っていたが、どうやら『エドウィン・ドロッド』における殺人犯が誰かということは、長い間議論の対象になっているらしく、その辺りを絡めてあるのだろう。自分はディケンズ、それほど詳しくないので、それほどこのネタにドキドキ出来なかったけど、イギリス人からすると「あー、あれね!」という感じなのだろうか。日本人だと、夏目漱石が『明暗』のラストを主人公に伝えるとか、そんな感じか。ドストエフスキーが『カラマーゾフ』第二部の原稿を主人公に渡すとか。それなかものすごく興奮する。なんていうネタの最高峰が、アリストテレス『詩学』第二部を題材にしたウンベルト・エーコ『薔薇の名前』だろうか。あれは映画版もいいけど、断然小説版の原作が良い。映画版は怪奇人間大集合といった趣が強いけど(映画版ももちろん傑作だけど)、映画版だと肝心の謎解きの部分が割とあっさりしていて、そこが残念(もちろん原作のあんなネタ、映画で出来ないのは当然なんだけど)。

最後、ディケンズが、「神の祝福あれ、我ら全員に!(God bless us, everyone!)」というのは、『クリスマス・キャロル』のスクルージからの引用らしい。

この回は、知らなくても楽しめるけど、ディケンズや当時のイギリスの社会風俗に詳しいと、もっと楽しめたんじゃないかなぁ。

2013年10月3日木曜日

『ドクター・フー』シーズン1、第2話「地球最後の日」

ドクター・フー、シーズン1、第2話「地球最後の日」

Doctor Who, Season 1, ep.2, "The End of the World," 2005年4月2日イギリス初放送

第1話の感想はこちら

ドクター・フーの第2話。

前回の終わりでドクターと一緒に行くことを決意したローズは箱型タイムマシン「ターディス」に乗り込むが、まず最初の行先は50億年後、地球最後の日。

最初どこへ行くかというシーンで、未来を所望するのはいいけど、100年後はべつに驚かない、じゃあ1万年後…といって、ずんずんダイヤルを回していって、最終的には50億年後に着くのだが、新ローマ帝国、見てみたい。ローズ、そういうのには興味ないのか?

扉を開けてみたらばそこは…地球軌道上に浮かぶ宇宙ステーションのなか、いまかいまかと地球最期の瞬間を待ちわびるゲストたちが集まっていた…。ということだが、やはり子供向けだからなのか、この宇宙ステーションの内装が、なんだか期待外れ。50億年後っていったら、もっと人間離れしてるんじゃないの?って思うが、あまりにも奇抜で、視聴者の理解の範疇を越えたデザインにするといけないという判断なんだろう。

それと同じく、登場するエイリアンたちのデザインも、まぁなんというか凡庸な感じ。悪くはないんだけどね。顔だけの異星人なんか(Face of Boe、ボーの顔)、なかなか面白い。ただ、この辺りのエイリアンのデザインは、デヴィッド・リンチの『デューン 砂の惑星』の方がすさまじいかなぁ。あれは映画としてはダイジェストなうえにまとまりがなくて、原作を読んでいないと理解不能な代物だったけど(もしくは、ものすごく金のかかったプロモーションビデオ)、ドクター・フーのデザインは、どちらかというと、スターウォーズ寄りかな。ヒューマノイドタイプが多いところとか。もちろんクオリティはスターウォーズの方が圧倒的に高いんだけど。

しかし、「最後の人類」こと、カッサンドラの造形はなかなか面白かった。よく未来の人類のデザインは?なんて言われて、いわゆる「グレイ」みたいなのが連想されるけど、ここまで極端な造形にまで突き抜けてしまうと面白い。手も足も全部なくしてしまうというのはすごい。自分だったら、機械を操作するためにでも、指の一本は残しておくと思うけど…。

ストーリーとしては、地球最後の日を見学するために50億年後の地球(軌道上)を訪れたドクターとローズは、地球最後の瞬間を見学するためのイベントに参加する。そこには宇宙各地からさまざまなセレブが訪れていた。最後の人類カッサンドラも含めて。しかしその水面下では恐るべき陰謀が進められていた…。というもの。

この宇宙ステーションの職員を演じる青い肌の宇宙人たちは、外見的にはそれなりに面白いのに、なんというかメンタリティがあまりにも人間的ですこしガッカリ。

木人のジェイブがなかなかいい味を出している。彼女は今回だけで再登場はないのかな?いい人(?)だったので、すこし残念。しかし彼女がドクターを「タイム・ロード(Time Lord)」と言ったのはどういうこと?「時の君主」って、それは種族名なのだろうか?どうやらドクターはこのタイム・ロードの最後の生き残りということのようだが…。

ラストシーン、現代に戻ったローズとドクター。最後にローズが言う、「食べられなくなるまで、あと50億年しかないんだから」というセリフ、なぜかちょっと感動してしまった。

第3話の感想はこちら

Doctor Who, Season 1, ep.2, "The End of the World," 2005年4月2日イギリス初放送

第1話の感想はこちら

ドクター・フーの第2話。

前回の終わりでドクターと一緒に行くことを決意したローズは箱型タイムマシン「ターディス」に乗り込むが、まず最初の行先は50億年後、地球最後の日。

最初どこへ行くかというシーンで、未来を所望するのはいいけど、100年後はべつに驚かない、じゃあ1万年後…といって、ずんずんダイヤルを回していって、最終的には50億年後に着くのだが、新ローマ帝国、見てみたい。ローズ、そういうのには興味ないのか?

扉を開けてみたらばそこは…地球軌道上に浮かぶ宇宙ステーションのなか、いまかいまかと地球最期の瞬間を待ちわびるゲストたちが集まっていた…。ということだが、やはり子供向けだからなのか、この宇宙ステーションの内装が、なんだか期待外れ。50億年後っていったら、もっと人間離れしてるんじゃないの?って思うが、あまりにも奇抜で、視聴者の理解の範疇を越えたデザインにするといけないという判断なんだろう。

それと同じく、登場するエイリアンたちのデザインも、まぁなんというか凡庸な感じ。悪くはないんだけどね。顔だけの異星人なんか(Face of Boe、ボーの顔)、なかなか面白い。ただ、この辺りのエイリアンのデザインは、デヴィッド・リンチの『デューン 砂の惑星』の方がすさまじいかなぁ。あれは映画としてはダイジェストなうえにまとまりがなくて、原作を読んでいないと理解不能な代物だったけど(もしくは、ものすごく金のかかったプロモーションビデオ)、ドクター・フーのデザインは、どちらかというと、スターウォーズ寄りかな。ヒューマノイドタイプが多いところとか。もちろんクオリティはスターウォーズの方が圧倒的に高いんだけど。

しかし、「最後の人類」こと、カッサンドラの造形はなかなか面白かった。よく未来の人類のデザインは?なんて言われて、いわゆる「グレイ」みたいなのが連想されるけど、ここまで極端な造形にまで突き抜けてしまうと面白い。手も足も全部なくしてしまうというのはすごい。自分だったら、機械を操作するためにでも、指の一本は残しておくと思うけど…。

ストーリーとしては、地球最後の日を見学するために50億年後の地球(軌道上)を訪れたドクターとローズは、地球最後の瞬間を見学するためのイベントに参加する。そこには宇宙各地からさまざまなセレブが訪れていた。最後の人類カッサンドラも含めて。しかしその水面下では恐るべき陰謀が進められていた…。というもの。

この宇宙ステーションの職員を演じる青い肌の宇宙人たちは、外見的にはそれなりに面白いのに、なんというかメンタリティがあまりにも人間的ですこしガッカリ。

木人のジェイブがなかなかいい味を出している。彼女は今回だけで再登場はないのかな?いい人(?)だったので、すこし残念。しかし彼女がドクターを「タイム・ロード(Time Lord)」と言ったのはどういうこと?「時の君主」って、それは種族名なのだろうか?どうやらドクターはこのタイム・ロードの最後の生き残りということのようだが…。

ラストシーン、現代に戻ったローズとドクター。最後にローズが言う、「食べられなくなるまで、あと50億年しかないんだから」というセリフ、なぜかちょっと感動してしまった。

第3話の感想はこちら

2013年10月1日火曜日

『ドクター・フー』シーズン1、第1話「マネキン・ウォーズ」

ドクター・フー、シーズン1、第1話「マネキン・ウォーズ」

Doctor Who, Season 1, ep. 1, "Rose," 2005年3月26日イギリス発放送

ドクター・フーとは、イギリスで1963年から放送されているテレビ番組であり、これはそのリバイバル版。どうやら1989年までで一旦その放送の幕を下ろしているのだが、その後一度のテレビ映画を挟み、その後再開したテレビシリーズが本作らしい。

なので、イギリスの人にとってはものすごく懐かしいのだろうが、自分は旧作のドクター・フーを見ていないので、その懐かしさを共有することは出来ない。残念。現代のイギリスの刑事が1973年にタイムスリップするドラマ、『Life on Mars』でも、未来のことが分かると言う主人公にたいして「あなたもしかしてドクター・フーなの?」と言われるシーンがあったが、これを指しているのか。1973年の時点でも放送から10年たっている長寿番組だったわけか。

それで、今作はそのリバイバル版だが、どうやらリメイクではなく、普通に続編ということらしい。詳しいことはよく分からないのだが、ここで出てくるのは9代目ドクターということらしいので、緩やかにストーリーはつながっているのだろう。しかし、これまでの放送を見ていないと理解出来ないということもなく、基本的には初見に優しい造りになっている。もちろん古くからの視聴者はより楽しめる造りになっているのだろうけど。

その記念すべき第1話は「マネキン・ウォーズ」。なんともセンスのない邦題である。原題は「Rose」。ここに出てくる主人公のローズ・タイラーの名前から取っているのだろう。べつに邦題も「ローズ」で良かったのにと思うのだが。

そのローズはロンドンで働く若い女性。大学は出ておらず、とくに未来に展望もない。彼氏は黒人というのが2005年という感じがしたが。デパートの服飾店で働いているようなのだが、店員の制服とか、そのブランドの服とかはないのだろうか?普通に普段着で働いていたように思うけど。それとも、普段着ブランドのお店なのだろうか?ユニクロとかGAP的な。

そのローズが退社際に警備員から荷物を渡され(鍵かなにかか?英語版Wikipediaによれば売上金らしいが)、警備主任にそれを届けるために地下倉庫に行くところから事件が始まる。

誰もいない地下ヤードで主任を探すが、閉じ込められ、動き出したマネキンに襲撃される。そこをドクターと名乗る不思議な男に助けられるが、彼はマネキンを倒すためにデパートを爆破すると言う。ドクターに促されひとりでデパートを逃げ出したローズは、デパートが火を上げ爆発するのを少し離れた場所で茫然と見上げる…。

2005年という時代があるのか、それとももともと「子供向け番組」であったということも起因するのか、まぁなんというかCGがややチャチい。2005年ってもっとCG技術あったでしょ?

テレビだから予算が少なかったのか?

このCGのしょぼさが全体的に「作り物感」を上げている。まぁ安心して楽しめるドラマというのが売りなのだろうから、それでも良いのだけど。

名前の出てくる登場人物は少なく、基本的に4人(+1?)。

ドクター・フーは正体不明の男。ローズに対してあまり細かいことを説明しないまま物事をどんどん進めていく。自らをエイリアンと言ったりしているが、どうやらタイムトラベラーということらしい。現代の人間を「猿」と言ったりしているため、やや過去の人間を軽く見ている?

しかしLife on Marsも、最近のSherlockもそうだけど、何と言うか「イギリス人ってこういう俳優好きだな~」という感じ。決して美男子ではないけど、イギリスっぽくて好き。

ローズ・タイラーは(元)デパートの店員。ドクターがデパートを爆破したせいで無職になり、ドクターの正体を探るうちにいろいろな事件に巻き込まれていく…。ムッチリしていて、正統派美少女という感じではなく、ややアクがあるのだが、そのアクが良い。ダサ可愛い。ローズを演じるビリー・パイパーは82年生まれだから、当時23歳。劇中ローズも同じ年だとすれば、高卒で働く女性としては、いろいろ閉塞感も生まれてくる年齢なのだろうか。運動だけは得意!という設定はややありきたりなようにも感じたが、全体的に好感の持てるキャラクターである。後ろから見たときの腰から下のズドンとした野暮ったい感じが、いかにも普通の女の子といった感じで良い。最後彼氏のミッキーに「ありがとう、なぜかは分からないけど」というところ、なんとなく切なくなった。

ミッキーはローズの彼氏。白人女性の彼氏が黒人青年というのは、時代を感じる。まぁ実際の現代のロンドンは黒人というよりも、インド、パキスタンからの移民がかなり目立つようになったらしいが。ロンドンも立派な多民族都市なのだろう。東京もそうだが。このミッキー、なんというか、軽薄でお調子者でという、黒人キャラの典型のような造形。途中聞き込みにいくローズに嫉妬したりと、年相応の感じはあるが。しかしこのミッキー、危機に対して全然役に立たないキャラとして描かれている!もっと頑張れよ~。そんなんだからローズに愛想付尽かされてしまうんだろ。

ローズの母は、なんというか、「ローズのどうしようもない現状」を説明するためだけに配置されているようなダメキャラ。いったい何をしている人なのだろう?父親の描写はなかったので、母子家庭?すると、この母親もどこかで働いているのだろうか?若いころは美人だったんだろうなぁ、そしていまも自分は「メス」として戦えると思っているんだろうなぁ、しかし周囲の認識とのギャップに付いていけてないんだろうなぁという感じが、嫌なベクトルでリアル。たまたま家に来たドクターを誘惑しようとしたり、なんというか欲求不満な感じが伝わってくる。こういうひと、いるよね!と頷きたくなってしまうリアリティがあるが、このリアリティに喜ぶひとっているのかな?

そしてクライヴというドクター研究家の男性。家族もいるが、いったい生業はなんなんだ?ドクター研究家って職業か?この人、後半のマネキン襲撃シーンでマネキンに襲われてしまったが、今回限りのモブキャラなのだろうか…。

プラスティックを操ることの出来る宇宙人、ネステンが敵役で登場したが、溶岩魔人?ここもややCGとの合成が甘く感じてしまった。

現代の目から見ると、ややCGが甘いかなという気もするが、総じて出来の良い、優れたドラマだと思う。

第2話の感想はこちら

Doctor Who, Season 1, ep. 1, "Rose," 2005年3月26日イギリス発放送

ドクター・フーとは、イギリスで1963年から放送されているテレビ番組であり、これはそのリバイバル版。どうやら1989年までで一旦その放送の幕を下ろしているのだが、その後一度のテレビ映画を挟み、その後再開したテレビシリーズが本作らしい。

なので、イギリスの人にとってはものすごく懐かしいのだろうが、自分は旧作のドクター・フーを見ていないので、その懐かしさを共有することは出来ない。残念。現代のイギリスの刑事が1973年にタイムスリップするドラマ、『Life on Mars』でも、未来のことが分かると言う主人公にたいして「あなたもしかしてドクター・フーなの?」と言われるシーンがあったが、これを指しているのか。1973年の時点でも放送から10年たっている長寿番組だったわけか。

それで、今作はそのリバイバル版だが、どうやらリメイクではなく、普通に続編ということらしい。詳しいことはよく分からないのだが、ここで出てくるのは9代目ドクターということらしいので、緩やかにストーリーはつながっているのだろう。しかし、これまでの放送を見ていないと理解出来ないということもなく、基本的には初見に優しい造りになっている。もちろん古くからの視聴者はより楽しめる造りになっているのだろうけど。

その記念すべき第1話は「マネキン・ウォーズ」。なんともセンスのない邦題である。原題は「Rose」。ここに出てくる主人公のローズ・タイラーの名前から取っているのだろう。べつに邦題も「ローズ」で良かったのにと思うのだが。

そのローズはロンドンで働く若い女性。大学は出ておらず、とくに未来に展望もない。彼氏は黒人というのが2005年という感じがしたが。デパートの服飾店で働いているようなのだが、店員の制服とか、そのブランドの服とかはないのだろうか?普通に普段着で働いていたように思うけど。それとも、普段着ブランドのお店なのだろうか?ユニクロとかGAP的な。

そのローズが退社際に警備員から荷物を渡され(鍵かなにかか?英語版Wikipediaによれば売上金らしいが)、警備主任にそれを届けるために地下倉庫に行くところから事件が始まる。

誰もいない地下ヤードで主任を探すが、閉じ込められ、動き出したマネキンに襲撃される。そこをドクターと名乗る不思議な男に助けられるが、彼はマネキンを倒すためにデパートを爆破すると言う。ドクターに促されひとりでデパートを逃げ出したローズは、デパートが火を上げ爆発するのを少し離れた場所で茫然と見上げる…。

2005年という時代があるのか、それとももともと「子供向け番組」であったということも起因するのか、まぁなんというかCGがややチャチい。2005年ってもっとCG技術あったでしょ?

テレビだから予算が少なかったのか?

このCGのしょぼさが全体的に「作り物感」を上げている。まぁ安心して楽しめるドラマというのが売りなのだろうから、それでも良いのだけど。

名前の出てくる登場人物は少なく、基本的に4人(+1?)。

ドクター・フーは正体不明の男。ローズに対してあまり細かいことを説明しないまま物事をどんどん進めていく。自らをエイリアンと言ったりしているが、どうやらタイムトラベラーということらしい。現代の人間を「猿」と言ったりしているため、やや過去の人間を軽く見ている?

しかしLife on Marsも、最近のSherlockもそうだけど、何と言うか「イギリス人ってこういう俳優好きだな~」という感じ。決して美男子ではないけど、イギリスっぽくて好き。

ローズ・タイラーは(元)デパートの店員。ドクターがデパートを爆破したせいで無職になり、ドクターの正体を探るうちにいろいろな事件に巻き込まれていく…。ムッチリしていて、正統派美少女という感じではなく、ややアクがあるのだが、そのアクが良い。ダサ可愛い。ローズを演じるビリー・パイパーは82年生まれだから、当時23歳。劇中ローズも同じ年だとすれば、高卒で働く女性としては、いろいろ閉塞感も生まれてくる年齢なのだろうか。運動だけは得意!という設定はややありきたりなようにも感じたが、全体的に好感の持てるキャラクターである。後ろから見たときの腰から下のズドンとした野暮ったい感じが、いかにも普通の女の子といった感じで良い。最後彼氏のミッキーに「ありがとう、なぜかは分からないけど」というところ、なんとなく切なくなった。

ミッキーはローズの彼氏。白人女性の彼氏が黒人青年というのは、時代を感じる。まぁ実際の現代のロンドンは黒人というよりも、インド、パキスタンからの移民がかなり目立つようになったらしいが。ロンドンも立派な多民族都市なのだろう。東京もそうだが。このミッキー、なんというか、軽薄でお調子者でという、黒人キャラの典型のような造形。途中聞き込みにいくローズに嫉妬したりと、年相応の感じはあるが。しかしこのミッキー、危機に対して全然役に立たないキャラとして描かれている!もっと頑張れよ~。そんなんだからローズに愛想付尽かされてしまうんだろ。

ローズの母は、なんというか、「ローズのどうしようもない現状」を説明するためだけに配置されているようなダメキャラ。いったい何をしている人なのだろう?父親の描写はなかったので、母子家庭?すると、この母親もどこかで働いているのだろうか?若いころは美人だったんだろうなぁ、そしていまも自分は「メス」として戦えると思っているんだろうなぁ、しかし周囲の認識とのギャップに付いていけてないんだろうなぁという感じが、嫌なベクトルでリアル。たまたま家に来たドクターを誘惑しようとしたり、なんというか欲求不満な感じが伝わってくる。こういうひと、いるよね!と頷きたくなってしまうリアリティがあるが、このリアリティに喜ぶひとっているのかな?

そしてクライヴというドクター研究家の男性。家族もいるが、いったい生業はなんなんだ?ドクター研究家って職業か?この人、後半のマネキン襲撃シーンでマネキンに襲われてしまったが、今回限りのモブキャラなのだろうか…。

プラスティックを操ることの出来る宇宙人、ネステンが敵役で登場したが、溶岩魔人?ここもややCGとの合成が甘く感じてしまった。

現代の目から見ると、ややCGが甘いかなという気もするが、総じて出来の良い、優れたドラマだと思う。

第2話の感想はこちら

マリス・ミゼル『ヴォワヤージュ』、Malice Mizer『Voyage』

Malice Mizer, 『Voyage』1996年

90年代後半はビジュアル系の時代だった。

90年代はバブル崩壊のあとの不景気などと言われながら、日本でCDが一番売れた時代でもあった思われる。おそらく、なんだかんだ不景気だと言っても、バブル景気による購買の雰囲気と、またインターネットがいまだ一部のマニアのものであったということもあるだろう(2000年代初頭で、ようやく常時接続が可能になってきた感じだ)。

そんなJ-Pop最期の輝きの時代に咲いた時代の仇花が二つある。小室ミュージックとビジュアル系である。両方とも、90年代を象徴する音楽と言って良いだろう。小室哲哉はその後すったもんだがあり、大変なことになったが、ビジュアル系も最盛期は90年代後半だろう。

ビジュアル系そのものは現在も健在であるが(余談だが新宿タワレコはなぜビジュアル系の階をJ-Popと分けている?隣はアイドルとジャニーズだから、そういうくくり?)、90年代後半には、まさに雨後の竹の子の如く新バンドがメジャーデビューしていった。

ビジュアル系がどこから始まるか、という論争は一時期(一部で)盛んに行われたが、個人的にはX(後のX Japan)をビジュアル系の始祖とするにはやや異論がある。もちろんYoshikiの紡ぎ出す幻想的世界観(Blue BloodのRoes of Painは耽美というよりプログレ的ですらある)や、あの強烈なビジュアル、そしてHideの言葉を基にしたと言われる「ビジュアル」という言葉など、さまざまな意味でビジュアル系がXを元祖としていることに疑いはない。ただ、自分としては、むしろXの弟分であったLuna Seaの方が、後の「ビジュアル系」と言われるテンプレートに近い姿をしていたように思う。売れると化粧が薄くなってポップな歌を歌い始めるところも…。

さて、そのビジュアル系の歴史のなかでも、やや後発組に位置するのがこのMalice Mizerであろう。本作『Voyage』は1996年であるがインディーズ作品で、同年にはGlayが名盤『Beloved』を発表、97年にはX Japanが解散し、Glayがベスト盤『Review』を出し、L'arc~en~cielは復帰第一弾として『虹』を発表した。世間的にはGlayかラルクかといった感じで、この辺りから実力を持ったインディーズバンドのメジャーデビューが一気に進むことになる。La'cryma Christi、Shazna、Fanatic Crisisなどは97年にメジャーデビュー。Malice Mizerのメジャーシングル『ヴェル・エール』も97年なので、この辺りにドバっとデビューしている感じである。だいたい97年あたりから99年ぐらいまでの3年ぐらいが、まぁビジュアル系の第一次ブームだったんじゃないだろうか。

そしてこの『Voyage』、97年のメジャーデビューを翌年に抱えた96年の作品ということで、いまから思えばかなりの時代物である。しかし侮るなかれ、個人的にはこの『Voyage』、メジャーアルバムの『Merveille』に勝るとも劣らない名盤である。

しかし…、本作には大きな問題がある…。

それは、音作りがショボイ、ということである!

もう、これほど新録して欲しいと思ったアルバムはない!楽曲そのものは素晴らしいのだが、結局こういう大げさなシアトリカルロックバンドって、どうしてもオーケストラなんかをバックに必要とするわけで、そうなるとどうしても資金力が必要になってしまうのではないだろうか。

単純にアレンジが下手という問題もあるかもしれないが。

実際、メジャーデビューし、Glayも手掛けた元四人囃子の佐久間正英がかかわった『Merveille』の出来は素晴らしい。楽曲の魅力では決して劣るわけではないので、その辺りが非常に惜しい…!

内容は、1曲目のインスト「闇の彼方へ~」でおどろおどろしく始まり、流れるように2曲目「Transylvania」へ。この流れはありがちでもあるが見事である。題名の通り吸血鬼を題材に取ったシアトリカルな曲であるが、まぁ歌詞の方はそれっぽい言葉を並べただけの雰囲気曲と言ってもいいかな…。曲も単調で、それほど見るべきものはないかも。

3曲目「追憶の破片」はピアノソロから始まり、二本のギターが絡み合うイントロへと流れて行く。こういうタイプの曲ってピアノ(スロー)⇒ギター(アップテンポ)というのが普通だが、この曲はずーっとミドルテンポのまま進んでゆく。ちょっと不思議な感じ。当時Gacktはインタビューなんかで、小さいころ沖縄の海で溺れたときの体験をもとにしていると言っていたように思うが、どうなんだろうか…?それ以降霊感が付いて、ほかの人に見えないものが見えるようになったとも言っていたけど。それ以降自分は臨死体験の歌として聞いているが…。まぁ、いろんな解釈があるってことで。しかし、『Voyage』前半の盛り上がりどころであることも確か。

4曲目「premier amour」は何と言うかさわやかな曲。題名も「ハツコイ」だしね。やはりバッキングのシンセがちょっと安っぽいなぁ。歌詞もなんというか他愛もないんだけど、このアルバムは、じつはこういった小品が良かったりする。

5曲目「偽りのmusette」は「偽りの」なんて言われているけど、曲調はフランスのミュゼッとをパロディにしたような感じ。外国語を直訳したような、変な日本語の歌詞も曲調に合っていて、なかなか面白い作品。

6曲目「N・p・s N・g・s」は、No pains, No gains「労なくして得るものなし」という諺からか。なんともアヴァンギャルドで二転三転する曲調だが、面白い。ただ、やはりサウンドがどうしてもショボイ。メジャーになった後のシングル『Illuminati』にカップリングとして再録されたが、そちらは音作りが格段に良くなっている。やはりアレンジャーの力か…。あと、歌詞の「die game」って「death game」の間違いじゃない?って昔雑誌記者に聞かれてたら、「いや、あれはdieで合っている、つまり劇的に死ねって意味なんだ」ってGacktは答えてたけど、それだと「die gamely」だろう。若かった自分は「ほぉー、そうなんだ、Gacktすごいな~」って信じてたけど、嘘情報だった。

7曲目「claire~月の調べ~」は、古い映画音楽のような、チリチリとしたノイズと共にドラクエのほこらの音楽が始まり…。曲自体は割と普通、というか、ポップスといっても全然問題ない。メロディーも聞いていて楽しく、のちのau revoireにもつながるような雰囲気(まぁこっちは、ロックと言うより歌謡曲的ではあるが)。まぁGacktのフランス語の発音が壊滅的なのは、ご愛嬌ということで。

8曲目「Madrigal」は題名がマドリガルだけど、これ、曲調はマドリガルなのか…?イントロはクラシカルというか、ストリングスが入り「おっ」と思うが、曲そのものは普通。普通のラブソング。しかしこの普通のラブソングの方が、Gacktの歌詞は生き生きしているように思う。後のソロ活動を見ていると、こっちの方が彼の本質に近かったのかもなぁ。愛すべき佳曲。

9曲目「死の舞踏」は実質このアルバムのラスト。シンデレラ伝説をモチーフにした曲で、のちの「ヴェル・エール」なんかにもつながる、シアトリカル・ロックの名曲である。もちろん本アルバムのハイライトでもある。ツインギターがバッハのように絡み合うイントロは「追憶の破片」もそうだけど、Malice Mizerってテクニックで売るバンドじゃないんだなぁということを再確認させる(つまり、べつに上手くない!)。だけど、曲調と合っていればいいじゃない!ってことで、なんとなくPink Floydを思わせるポジションだなぁ。劇的な展開、途中の転調、絡み合うロックなギター、幻想的な世界観と、「ヴェル・エール」でやったことはすでにこのときに完成していたと言っても過言じゃないと思う。世界観としてはこちらの方がむしろ好きかな。しかし惜しむらくは、「ヴェル・エール」の方が格段にサウンドが良いのだ!まぁサウンドが厚ければいいってもんじゃないけど、「ヴェル・エール」のアレを聞いてしまうと、なんというか勿体ない気持ちになってしまうのだ…。このオリジナル・メンバーでの再録は絶対にあり得ないという点も、余計に聞きたいという気持ちにさせるのかも。

10曲目、ラスト「~前兆~」はピアノとドラムのアンサンブル。「死の舞踏」で盛り上がっての「~前兆~」ということで、一種のチルアウトみたいなものか。しかし、ここまで盛り上げてきての、このリラックス具合は見事。アルバム全体としての構成もものすごく練られていると言っていいだろう。

この名盤を残して、Malice Mizerはインディーズをあとにし、ビジュアル系群雄割拠のメジャー・シーンに乗り込んでゆく。

2013年9月30日月曜日

丸尾末広『夢のQ-SAKU』 Maruo Suehiro, "Yumeno Q-SAKU"

丸尾末広『夢のQ-SAKU』1982年

『夢のQ-SAKU(Yumeno Q-SAKU)』is Maruo Suehiro's second issue (For his first collection, see this post). The title is derived from 夢野久作(Yumeno Kyûsaku, 1889-1936), a detective writer in Taishô and early Shôwa era. Yumeno Kyûsaku is a pen name and that means 'dream chaser' or like that. His surrealistic detective novel, 『ドグラ・マグラ(Dogura Magura)』is considered as one of the most famous avant-garde detective novel in Japan (I can't explain what it is like. It doesn't resemble to nothing, its uniqueness is towering even today).

This collection is also published in 1982, so the content of the book is quite similar to his first collection, Bara-iro no Kaibutsu (1982). Sadism, perversion, homosexual, incest...

This book contains almost all vices in the world, but express some kind of lyricism as well. (Note that this book treats very erotic situations, but you cannot expect this book such kind of role, yes indeed, never.)

This book contains:

「学校の先生(Gakkou no Sensei: Teacher of School)」: This leading story is an homosexual sketch. We cannot see explicit sexual scene here. We can notice easily that this is inspired by a film Death in Venice (1971) directed by Luchino Visconti. The teacher is quite alike to Dirk Bogarde. But there is no Björn Andrésen here. The opposite in this story is not beautiful homme fatal, but young mysterious Don Juan. When the Don Juan (he is a trapeze performer in a circus) is performing a trapeze, we can see the onomatopeia, 「ゆやーん、ゆよーん、ゆやゆよん(yuyân yuyôn yuyayuyon)」which is derived from Japanese poet 萩原朔太郎(Hagiwara Sakutarô, 1886-1942)and it represent the sound made by trapeze.

「笛吸童子(Fue Sui Douji: Flute Sucking Childe)」: This short story is also homosexual. This is hardly a story, it's a kind of imaginary scenery. The title is maybe inspired by a Japanese radio and TV drama, 『笛吹童子(Fue Fuki Douji: Flute Playing Childe)』.

「ウンコスープの創り方(Unko Sûpu no Tsukuri-kata: How to make a shit soup)」: This is an adaptation of Histoire de l'oeil (1928), by George Bataille. Two boys and one girl plays in a room and finally drop into a sea riding on a mine-train.

「ハツコイ 壱萬壱千鞭譚(Hatsukoi Ichiman Issen Muchi-tan: First love, the Story of Eleven thousand whips)」: The subtitle of this story is maybe inspired by Les Onze Mille Verges (1907) by Guillaume Apollinaire, but has no factual relationship. This is a story of femme fatale. A boy peeps the lady next door. His father finds him peeping and scolds him hardly. But his father and the lady has a relationship. His father was a masochist...

「童貞厠乃介パラダイス(Dôtei Kawaya-no Suke Paradise)」: This is a second story of Kawaya-no Suke Trilogy (The first one is included in Bara-iro no Kaibutsu). Kawaya-no Suke lives in a toilet no more. He is a vagabond now. His piss attracts women and hypnotize them. He takes girls to the bandits and perhaps sells them.

「せんずり千太(Senzuri Senta: Jack off Senta)」:This is a quite strange story. This has a format that a narrator tells his story (maybe his memory?). But the content of the story is so strange that we cannot explain what it is. If anything, this is a catalog of sexual perversion of a family named Inugami-ke (The name Inugami-ke(犬神家) is peut-être derived from the famous detective story 『犬神家の一族(Inugami-ke no Ichizoku: The lineage of the house Inugami)』by 横溝正史(Yokomizo Seishi)). This story has some kind of comedy feeling.

「地獄の一季節(Jigoku no Ichi Kisetsu: A season in the Inferno)」: We cannot explain the content of the short sketch. This in not a story, but rather imaginary scenery. Or we call the style of this sketch, 'Confession.' The Slug in this sketch which metamorphose voluntarily, is maybe inspired by ムーピー(Mûpî), which is an amorphous blob appearing in famous Manga series, 『火の鳥(Hi no Tori)』by 手塚治虫(Tezuka Osamu, 1928-1989).

「美しい日々(Utsukusii Hibi: Beautiful Days)」: This in not a story. This is a kind of illustrated poem.

「きん玉のにぎり方(Kintama no Nigiri-kata: How to grab a ball)」: This is a parody of a old fashioned 'How-to-sex' of lady's magazine in a pre-war time. This 'how-to' teaches the way to play pervert sex.

「不能少年(Funou Shônen: Impotent Boy)」: This is a imagery story. Maybe this is an apparition seen by a boy, or a real thing?

「腐った夜 エディプスの黒い鳥(Kusatta Yoru Edipusu no Kuroi Tori: Rotten Night, Black Bird of Oedipus)」: This story is an adaptation of a horror story 「芋虫(Imomushi: The Worm)」 (1929), by 江戸川乱歩(Edogawa Ranpo, 1894-1965). (Maruo actually comicalizes "Imomushi" later.) There is a young beautiful girl. She has a father, but her father is maimed (maybe by a war), and has no legs and arms, and speaks nothing. She has a boyfriend, but between she and her father, there is a strange form of love...

「月食病院(Gesshoku Byôin: The Hospital of Lunar Eclipse)」: This, factually last story of this book, is a surrealistic and strangely erotic one. The scene is a hospital with a moon light (Yes, there is a moon, though the title is Eclipse...) and there are nurses. They are lesbians. And then, there is a doctor, who rapes the patient girl. Then at the field of the hospital, the nurses and the doctor fight each other.

In the last, we have a poem written by the author,「雪子ちゃんの視た夢(Yukiko-chan no Mita YUme: A Dream seen by Yukiko-chan)」.

Left: Original Version

Right: Revised Version

(This article is based on the Original version)

『夢のQ-SAKU(Yumeno Q-SAKU)』is Maruo Suehiro's second issue (For his first collection, see this post). The title is derived from 夢野久作(Yumeno Kyûsaku, 1889-1936), a detective writer in Taishô and early Shôwa era. Yumeno Kyûsaku is a pen name and that means 'dream chaser' or like that. His surrealistic detective novel, 『ドグラ・マグラ(Dogura Magura)』is considered as one of the most famous avant-garde detective novel in Japan (I can't explain what it is like. It doesn't resemble to nothing, its uniqueness is towering even today).

This collection is also published in 1982, so the content of the book is quite similar to his first collection, Bara-iro no Kaibutsu (1982). Sadism, perversion, homosexual, incest...

This book contains almost all vices in the world, but express some kind of lyricism as well. (Note that this book treats very erotic situations, but you cannot expect this book such kind of role, yes indeed, never.)

This book contains:

「学校の先生(Gakkou no Sensei: Teacher of School)」: This leading story is an homosexual sketch. We cannot see explicit sexual scene here. We can notice easily that this is inspired by a film Death in Venice (1971) directed by Luchino Visconti. The teacher is quite alike to Dirk Bogarde. But there is no Björn Andrésen here. The opposite in this story is not beautiful homme fatal, but young mysterious Don Juan. When the Don Juan (he is a trapeze performer in a circus) is performing a trapeze, we can see the onomatopeia, 「ゆやーん、ゆよーん、ゆやゆよん(yuyân yuyôn yuyayuyon)」which is derived from Japanese poet 萩原朔太郎(Hagiwara Sakutarô, 1886-1942)and it represent the sound made by trapeze.

「笛吸童子(Fue Sui Douji: Flute Sucking Childe)」: This short story is also homosexual. This is hardly a story, it's a kind of imaginary scenery. The title is maybe inspired by a Japanese radio and TV drama, 『笛吹童子(Fue Fuki Douji: Flute Playing Childe)』.

「ウンコスープの創り方(Unko Sûpu no Tsukuri-kata: How to make a shit soup)」: This is an adaptation of Histoire de l'oeil (1928), by George Bataille. Two boys and one girl plays in a room and finally drop into a sea riding on a mine-train.

「ハツコイ 壱萬壱千鞭譚(Hatsukoi Ichiman Issen Muchi-tan: First love, the Story of Eleven thousand whips)」: The subtitle of this story is maybe inspired by Les Onze Mille Verges (1907) by Guillaume Apollinaire, but has no factual relationship. This is a story of femme fatale. A boy peeps the lady next door. His father finds him peeping and scolds him hardly. But his father and the lady has a relationship. His father was a masochist...

「童貞厠乃介パラダイス(Dôtei Kawaya-no Suke Paradise)」: This is a second story of Kawaya-no Suke Trilogy (The first one is included in Bara-iro no Kaibutsu). Kawaya-no Suke lives in a toilet no more. He is a vagabond now. His piss attracts women and hypnotize them. He takes girls to the bandits and perhaps sells them.

「せんずり千太(Senzuri Senta: Jack off Senta)」:This is a quite strange story. This has a format that a narrator tells his story (maybe his memory?). But the content of the story is so strange that we cannot explain what it is. If anything, this is a catalog of sexual perversion of a family named Inugami-ke (The name Inugami-ke(犬神家) is peut-être derived from the famous detective story 『犬神家の一族(Inugami-ke no Ichizoku: The lineage of the house Inugami)』by 横溝正史(Yokomizo Seishi)). This story has some kind of comedy feeling.

「地獄の一季節(Jigoku no Ichi Kisetsu: A season in the Inferno)」: We cannot explain the content of the short sketch. This in not a story, but rather imaginary scenery. Or we call the style of this sketch, 'Confession.' The Slug in this sketch which metamorphose voluntarily, is maybe inspired by ムーピー(Mûpî), which is an amorphous blob appearing in famous Manga series, 『火の鳥(Hi no Tori)』by 手塚治虫(Tezuka Osamu, 1928-1989).

「美しい日々(Utsukusii Hibi: Beautiful Days)」: This in not a story. This is a kind of illustrated poem.

「きん玉のにぎり方(Kintama no Nigiri-kata: How to grab a ball)」: This is a parody of a old fashioned 'How-to-sex' of lady's magazine in a pre-war time. This 'how-to' teaches the way to play pervert sex.

「不能少年(Funou Shônen: Impotent Boy)」: This is a imagery story. Maybe this is an apparition seen by a boy, or a real thing?

「腐った夜 エディプスの黒い鳥(Kusatta Yoru Edipusu no Kuroi Tori: Rotten Night, Black Bird of Oedipus)」: This story is an adaptation of a horror story 「芋虫(Imomushi: The Worm)」 (1929), by 江戸川乱歩(Edogawa Ranpo, 1894-1965). (Maruo actually comicalizes "Imomushi" later.) There is a young beautiful girl. She has a father, but her father is maimed (maybe by a war), and has no legs and arms, and speaks nothing. She has a boyfriend, but between she and her father, there is a strange form of love...

「月食病院(Gesshoku Byôin: The Hospital of Lunar Eclipse)」: This, factually last story of this book, is a surrealistic and strangely erotic one. The scene is a hospital with a moon light (Yes, there is a moon, though the title is Eclipse...) and there are nurses. They are lesbians. And then, there is a doctor, who rapes the patient girl. Then at the field of the hospital, the nurses and the doctor fight each other.

In the last, we have a poem written by the author,「雪子ちゃんの視た夢(Yukiko-chan no Mita YUme: A Dream seen by Yukiko-chan)」.

Left: Original Version

Right: Revised Version

(This article is based on the Original version)

丸尾末広『薔薇色ノ怪物』Maruo Suehiro, "Bara-iro no Kaibutsu"

丸尾末広『薔薇色ノ怪物』1982年

Bara-iro no Kaibutsu (means the Monster in Rose Red) is the first recueil of a Japanese comic-artist, Maruo Suehiro. Maruo is maybe some kind of outsider artist. He has been commonly recognized as a Ero-Gro-Nonsense(1 Artist for a long time (recently, he draws some comicalizes of Edogawa Rampo, the most influential Japanese horror and detective writer and then becomes little a bit popular). Even today, he is famous only in a sub-cultural scene, but formerly, he was considered as, not sub-culture, but underground artist.

This book was first published in 1982, by 青林堂(Seirindo). Most of the works included here are written in 1981, and 1982. And almost all of them were first appeared in S&M magazines.

The works in this books are:

「カリガリ博士復活(Kari gari hakase fukkatsu: The Resurreciton of Dr. Caligari)」: This is apparently an hommage to a German expressionism film, Das Kabinett des Dr. Caligari. And the story of it, though we can hardly recognize 'story' here, is a summarize of the film.

「リボンの騎士(Ribon no Kishi: The Knight in a Ribbon)」: Its information of the first appearance is unknown (Only written its date, 1980). But we can easily guess that it should have appeared in some kind of underground magazine, because its whole story and character are strongly perverted.

「下男の習性(Genan no Shûsei: The Custom of the Houseman)」: This is an expression of Enfent Terrible. The background of the story is maybe a Japanese bourgeois class in Meiji or Taishô era. Maruo loves that kind of background for his works.

「少女椿(Shôjo Tsubaki: Girl Camellia)」: This is a prequel to his most beautiful story,『少女椿(Shôjo Tsubaki)』.The book which has a same title to this sketch is one of his masterpiece and I think that the book is his best. But in this story, main heroïn, Midori suffers misfortunes. She sells a flower standing on the street, but no one helps her. A gentleman helps her but he embrace her in the dark. Her mother dies being eaten her abdomen by rats. She goes to the gentleman. But it is a freak show and she is raped by freaks. A song she sang in the opening is 「酋長の娘(Shûchô no musume: Chieftain's Daughter)」. This song was first appeared in 1930, and inspired by 石田一松(Ishida Ichimatsu, 1902-1956), who settled in Micronesia and married with chieftain's daughter.

「僕らの眼球譚(Bokura no Gankyû-tan: Our Story of the Eye)」: This work resembles little a bit to 'Genan no Shûsei,' but this one has rather incest feeling.

「私ハアナタノ便所デス(Watashi ha Anata no Benjo desu: I am your toilet)」: This is a scatologic sketch. The boy who wears the costume of a hero evacuates on the face of his maid. He apologies himself, saying "I don't go to school, not because I am a retard, but because I want to be with you." This is a pervert love story (without hope).

「少年Z アレマ!!テオレマ(Shônen Z Arema!! Teorema: Boy Z Arema!! Teorema)」: This is a very surrealistic sketch. A young man stands in front of a house in the night. The young man says: "Please let me in." But an answer: "Please go elsewhere, we are not an inn." But the young man enters in the house, and plays with sleeping family, talking each other by monologue, and finally he stays the house. Maybe this is a parody of Teorema, an Italian film directed by Pasolini.

「天然の美(Ten-nen no Bi: Natural Beauty)」: This is a kind of intermission. In the big Japanese room, people laughs madly. Then they have an orgy. That's all. There's no story, no message, no meaning.

「童貞厠之介(Dôtei Kawaya-no Suke)」: This is a first of the "Kawaya-no Suke" triptych. Kawaya means toilet in a old Japanese. So Kawaya-no Suke stand for a toilet boy. As his name, he was abandoned by his mother in a toilet when he was a baby. He dwells in a toilet, and drags girls in a toilet (The toilet in classical Japanese style is quite different from western style. They have rooms under their lavatory basin to pool the 'one'.). One day, he drags an old lady, and the story suggest that the old lady would be his mother, then story ends.

「血と薔薇(Chi to Bara: Blood and Rose)」: There are three volume magazines which has been titled 'Chi to Bara.' They are directed by 澁澤龍彦(Shibusawa Tatsuhiko)and published in 1968-69. But in this case, the story would be influenced the french horror film, Et mourir de plaisir (The Japanese title of it is 'Chi to Bara'). The film was directed by Roger Vadim, and released in 1960.

「最モ痛イ遊戯(Mottomo itai Yûgi: The Most Painful Play)」: This is a play of children. Two boys play as Nazi officers, and a girl prisoner. Boys demand the girl sexual offerings and the demand escalates.Finally one boy says, "Captain! The spy is dead..."

「腐った夜(Kusatta Yoru: Rotten Night)」: This is a typical love triangle. A beautiful young girl marries with a rich old man for a money, but she has another young lover. They love secretly but the old man finds them out, and slashes them with a sword, then throws them in the storage. Though its expression is quite barbarous and grim, the story has certain beauty in its lyricism.

「腐ッタ夜 ちんかじょん(Kusatta Yoru Chinka Jyon: Rotten Night Chinka Jyon)」: A boy was run down by a horse cart with his left leg. His father remarries but the boy doesn't like his new mother. One day he was shouted by a dirty homeless, "What d'ya see, Chinka-Jyon!" (I don't quite clear the meaning of Chinka-Jyon). The homeless' left leg was lost, like him. The boy invites the homeless to his house and makes him rape his mother. His mother becomes nymphomaniac because of the affair. Then one day, the mother sees her napping son's broken leg. She takes it to her vagina, but the boy wakes up and stabs her with scissors. The boy sees now dead mother's vagina, and digs his head into her body. Then he shouts, "Darkness! I can see nothing!"

The book has a afterwords by 遠藤ミチロウ(Endô Michirô). He was a vocal of the punk band 'The Stalin,' at that time.

Left: Original Version

Right: Revised Version

(This article is based on the Original version)

Bara-iro no Kaibutsu (means the Monster in Rose Red) is the first recueil of a Japanese comic-artist, Maruo Suehiro. Maruo is maybe some kind of outsider artist. He has been commonly recognized as a Ero-Gro-Nonsense(1 Artist for a long time (recently, he draws some comicalizes of Edogawa Rampo, the most influential Japanese horror and detective writer and then becomes little a bit popular). Even today, he is famous only in a sub-cultural scene, but formerly, he was considered as, not sub-culture, but underground artist.

This book was first published in 1982, by 青林堂(Seirindo). Most of the works included here are written in 1981, and 1982. And almost all of them were first appeared in S&M magazines.

The works in this books are:

「カリガリ博士復活(Kari gari hakase fukkatsu: The Resurreciton of Dr. Caligari)」: This is apparently an hommage to a German expressionism film, Das Kabinett des Dr. Caligari. And the story of it, though we can hardly recognize 'story' here, is a summarize of the film.

「リボンの騎士(Ribon no Kishi: The Knight in a Ribbon)」: Its information of the first appearance is unknown (Only written its date, 1980). But we can easily guess that it should have appeared in some kind of underground magazine, because its whole story and character are strongly perverted.

「下男の習性(Genan no Shûsei: The Custom of the Houseman)」: This is an expression of Enfent Terrible. The background of the story is maybe a Japanese bourgeois class in Meiji or Taishô era. Maruo loves that kind of background for his works.

「少女椿(Shôjo Tsubaki: Girl Camellia)」: This is a prequel to his most beautiful story,『少女椿(Shôjo Tsubaki)』.The book which has a same title to this sketch is one of his masterpiece and I think that the book is his best. But in this story, main heroïn, Midori suffers misfortunes. She sells a flower standing on the street, but no one helps her. A gentleman helps her but he embrace her in the dark. Her mother dies being eaten her abdomen by rats. She goes to the gentleman. But it is a freak show and she is raped by freaks. A song she sang in the opening is 「酋長の娘(Shûchô no musume: Chieftain's Daughter)」. This song was first appeared in 1930, and inspired by 石田一松(Ishida Ichimatsu, 1902-1956), who settled in Micronesia and married with chieftain's daughter.

「僕らの眼球譚(Bokura no Gankyû-tan: Our Story of the Eye)」: This work resembles little a bit to 'Genan no Shûsei,' but this one has rather incest feeling.

「私ハアナタノ便所デス(Watashi ha Anata no Benjo desu: I am your toilet)」: This is a scatologic sketch. The boy who wears the costume of a hero evacuates on the face of his maid. He apologies himself, saying "I don't go to school, not because I am a retard, but because I want to be with you." This is a pervert love story (without hope).

「少年Z アレマ!!テオレマ(Shônen Z Arema!! Teorema: Boy Z Arema!! Teorema)」: This is a very surrealistic sketch. A young man stands in front of a house in the night. The young man says: "Please let me in." But an answer: "Please go elsewhere, we are not an inn." But the young man enters in the house, and plays with sleeping family, talking each other by monologue, and finally he stays the house. Maybe this is a parody of Teorema, an Italian film directed by Pasolini.

「天然の美(Ten-nen no Bi: Natural Beauty)」: This is a kind of intermission. In the big Japanese room, people laughs madly. Then they have an orgy. That's all. There's no story, no message, no meaning.

「童貞厠之介(Dôtei Kawaya-no Suke)」: This is a first of the "Kawaya-no Suke" triptych. Kawaya means toilet in a old Japanese. So Kawaya-no Suke stand for a toilet boy. As his name, he was abandoned by his mother in a toilet when he was a baby. He dwells in a toilet, and drags girls in a toilet (The toilet in classical Japanese style is quite different from western style. They have rooms under their lavatory basin to pool the 'one'.). One day, he drags an old lady, and the story suggest that the old lady would be his mother, then story ends.

「血と薔薇(Chi to Bara: Blood and Rose)」: There are three volume magazines which has been titled 'Chi to Bara.' They are directed by 澁澤龍彦(Shibusawa Tatsuhiko)and published in 1968-69. But in this case, the story would be influenced the french horror film, Et mourir de plaisir (The Japanese title of it is 'Chi to Bara'). The film was directed by Roger Vadim, and released in 1960.

「最モ痛イ遊戯(Mottomo itai Yûgi: The Most Painful Play)」: This is a play of children. Two boys play as Nazi officers, and a girl prisoner. Boys demand the girl sexual offerings and the demand escalates.Finally one boy says, "Captain! The spy is dead..."

「腐った夜(Kusatta Yoru: Rotten Night)」: This is a typical love triangle. A beautiful young girl marries with a rich old man for a money, but she has another young lover. They love secretly but the old man finds them out, and slashes them with a sword, then throws them in the storage. Though its expression is quite barbarous and grim, the story has certain beauty in its lyricism.

「腐ッタ夜 ちんかじょん(Kusatta Yoru Chinka Jyon: Rotten Night Chinka Jyon)」: A boy was run down by a horse cart with his left leg. His father remarries but the boy doesn't like his new mother. One day he was shouted by a dirty homeless, "What d'ya see, Chinka-Jyon!" (I don't quite clear the meaning of Chinka-Jyon). The homeless' left leg was lost, like him. The boy invites the homeless to his house and makes him rape his mother. His mother becomes nymphomaniac because of the affair. Then one day, the mother sees her napping son's broken leg. She takes it to her vagina, but the boy wakes up and stabs her with scissors. The boy sees now dead mother's vagina, and digs his head into her body. Then he shouts, "Darkness! I can see nothing!"

The book has a afterwords by 遠藤ミチロウ(Endô Michirô). He was a vocal of the punk band 'The Stalin,' at that time.

Left: Original Version

Right: Revised Version

(This article is based on the Original version)

2013年9月29日日曜日

アイアン・メイデン『魔力の刻印』Iron Maiden, "The Number of the Beast"

Iron Maiden, "The Number of the Beast," 1982

イギリスのメタル・バンド、アイアン・メイデンの3枚目である。1998年のリマスター版では、当時シングルB面だった「Total Eclipse」が追加収録されている。

さて、2枚目の『Killer』までのボーカル、ポール・ディアノに代わり、今作から新ボーカルのブルース・ディッキンソンである。よくパンク風味のポール・ディアノと、正統派ハイトーンのブルース・ディッキンソンが比べられたりするが、正直自分にはそれほど違いは分からない。両方とも「アイアン・メイデンのボーカルだなぁ」といった印象。もちろん別人の声と言うことは分かるから、あくまでも違和感を感じないということか。

ボーカルはバンドの顔だと思うが、洋楽は意外とボーカル交代がある。アイアン・メイデンしかり、メタル系に多い気が。キング・クリムゾンもチョコチョコボーカルが変わっているが、あれもあまり気にならない。日本のバンドでボーカルが変わるとものすごく気になるのに。やはり母語かそうでないかの違いはあるのかな。

今作の一曲目は「侵略者たち(Invaders)」。題名だけ見ると、近未来SF的な歌かと思っていたが、歌詞の内容はヴァイキングだった。たしかにヴァイキングも侵略者か。どうにもInvaderという語感に宇宙人のイメージがこびりつきすぎだ。

二曲目は「呪われし者の子ら(Children of the Damned)」。この曲はどうにもイメージがつかみづらい。歌詞の内容は、おどろおどろしいフレーズを繋げただけで、そこから明確な物語を読み取ることが難しい。スローテンポから中盤早くなる構成はカッコいいが、X Japan的な感じがして、新鮮味は薄いか(時代的には逆なのだが)。

三曲目は「囚人(The Prisoner)」。冒頭に不思議なセリフが収録されているが、これはイギリスで1967年に放送されていた「プリズナーNo.6(the Prisoner)」の引用。この「プリズナーNo.6」、ホントにわけがわからない作品で、不条理作品と言っても良い(同じ「プリズナーNo.6」をモチーフにしたのが、Devil Dollの『死せる少女に捧ぐ』)。このアルバム制作時にはすでに「懐かし番組」だったように思うのだが…。

四曲目は「アカシア通り22(22 Acacia Avenue)」。Wikipediaによると、アカシア通りというのはイギリスにおける中産階級のメタファーで、イギリスには少なくとも60以上のアカシア通りがあるという。とはいえ、この歌で歌われているのはロンドンのイースト・エンド(下町)にある、娼婦シャーロットがいる娼館が舞台。この娼婦シャーロット(Charlotte the Harlot)はアイアン・メイデン処女作でも歌われていた。それが3作目にも再登場というわけだ。こういったイギリスの下層階級におけるホラー風味というのはアイアン・メイデンの得意とするところ(もしかしたらチャールズ・ディケンズなんかが下敷きにあったりするのかもしれないが)。

五曲目は「獣の数字(The Number of the Beast)」。冒頭のナレーションは『ヨハネ黙示録』からの引用。ここで666を表す獣というのは、本来悪魔ではなく、キリスト教の迫害者、皇帝ネロを指すようだが、まぁ後世普通に悪魔を指すものと解釈された。当然この曲もそういった流れのなかに位置付けられる。しかも、最終的には悪魔の誘惑に負け、悪魔に則られる男の歌である。しかし、この曲のAパート冒頭のメロディが「聖者の行進」に似ているせいで、楽曲そのものとしては、やや緊張感を欠いて聞こえてしまうという欠点も。これに欠点を感じない人もいるだろうけど、自分としてはなぜか気になってしまう。

六曲目は「丘へ走れ(Run to the Hill)」。曲を聴くだけだと分かりにくいが、歌詞を聞くと、これがアメリカ原住民と白人の抗争の歌であることが分かる。一曲目の「Invaders」と似たような感じか?

七曲目は「無法者の土地(Gangland)」。ストレートなスピードチューン。歌詞の内容は、無法者の土地で命からがら逃げだす男の話か?

八曲目「皆既食(Total Eclipse)」はリマスター版で収録。皆既日食に恐れ逃げ惑う人々を謳った歌であり、曲調はややドゥーミーなところもあり(人間椅子っぽさもある、いや、それを言うならBlack Sabbathぽさか?)、アイアン・メイデンの普段の曲とは少し雰囲気が違う。もともとシングルB面だったということで、割と冒険したのだろうか?

九曲目、アルバムのトリを飾るのは「汝が名よ空しくなれ(Hollowed be thy Name)」。なんとも陰鬱な歌である。これから絞首台に向かう死刑囚の最期の瞬間の回想が綴られている。しかしなんというか…。「俺は地獄に行って楽しくやってやるぜ!あばよ!」という歌じゃないのだ。

うーむ、なんとも救いようのない歌である。しかしこれこそアイアン・メイデンお得意のパターン。ほとんど様式美の世界であるが、彼らがこういう曲を作るとき、外れはない。

全体としてよくまとまっているアルバムで、耽美な様式美の世界観もおおむね統一されている(ときたま「ん?」というのもあるが)。

イギリスのメタル・バンド、アイアン・メイデンの3枚目である。1998年のリマスター版では、当時シングルB面だった「Total Eclipse」が追加収録されている。

さて、2枚目の『Killer』までのボーカル、ポール・ディアノに代わり、今作から新ボーカルのブルース・ディッキンソンである。よくパンク風味のポール・ディアノと、正統派ハイトーンのブルース・ディッキンソンが比べられたりするが、正直自分にはそれほど違いは分からない。両方とも「アイアン・メイデンのボーカルだなぁ」といった印象。もちろん別人の声と言うことは分かるから、あくまでも違和感を感じないということか。

ボーカルはバンドの顔だと思うが、洋楽は意外とボーカル交代がある。アイアン・メイデンしかり、メタル系に多い気が。キング・クリムゾンもチョコチョコボーカルが変わっているが、あれもあまり気にならない。日本のバンドでボーカルが変わるとものすごく気になるのに。やはり母語かそうでないかの違いはあるのかな。

今作の一曲目は「侵略者たち(Invaders)」。題名だけ見ると、近未来SF的な歌かと思っていたが、歌詞の内容はヴァイキングだった。たしかにヴァイキングも侵略者か。どうにもInvaderという語感に宇宙人のイメージがこびりつきすぎだ。

二曲目は「呪われし者の子ら(Children of the Damned)」。この曲はどうにもイメージがつかみづらい。歌詞の内容は、おどろおどろしいフレーズを繋げただけで、そこから明確な物語を読み取ることが難しい。スローテンポから中盤早くなる構成はカッコいいが、X Japan的な感じがして、新鮮味は薄いか(時代的には逆なのだが)。

三曲目は「囚人(The Prisoner)」。冒頭に不思議なセリフが収録されているが、これはイギリスで1967年に放送されていた「プリズナーNo.6(the Prisoner)」の引用。この「プリズナーNo.6」、ホントにわけがわからない作品で、不条理作品と言っても良い(同じ「プリズナーNo.6」をモチーフにしたのが、Devil Dollの『死せる少女に捧ぐ』)。このアルバム制作時にはすでに「懐かし番組」だったように思うのだが…。

四曲目は「アカシア通り22(22 Acacia Avenue)」。Wikipediaによると、アカシア通りというのはイギリスにおける中産階級のメタファーで、イギリスには少なくとも60以上のアカシア通りがあるという。とはいえ、この歌で歌われているのはロンドンのイースト・エンド(下町)にある、娼婦シャーロットがいる娼館が舞台。この娼婦シャーロット(Charlotte the Harlot)はアイアン・メイデン処女作でも歌われていた。それが3作目にも再登場というわけだ。こういったイギリスの下層階級におけるホラー風味というのはアイアン・メイデンの得意とするところ(もしかしたらチャールズ・ディケンズなんかが下敷きにあったりするのかもしれないが)。

五曲目は「獣の数字(The Number of the Beast)」。冒頭のナレーションは『ヨハネ黙示録』からの引用。ここで666を表す獣というのは、本来悪魔ではなく、キリスト教の迫害者、皇帝ネロを指すようだが、まぁ後世普通に悪魔を指すものと解釈された。当然この曲もそういった流れのなかに位置付けられる。しかも、最終的には悪魔の誘惑に負け、悪魔に則られる男の歌である。しかし、この曲のAパート冒頭のメロディが「聖者の行進」に似ているせいで、楽曲そのものとしては、やや緊張感を欠いて聞こえてしまうという欠点も。これに欠点を感じない人もいるだろうけど、自分としてはなぜか気になってしまう。

六曲目は「丘へ走れ(Run to the Hill)」。曲を聴くだけだと分かりにくいが、歌詞を聞くと、これがアメリカ原住民と白人の抗争の歌であることが分かる。一曲目の「Invaders」と似たような感じか?

七曲目は「無法者の土地(Gangland)」。ストレートなスピードチューン。歌詞の内容は、無法者の土地で命からがら逃げだす男の話か?

八曲目「皆既食(Total Eclipse)」はリマスター版で収録。皆既日食に恐れ逃げ惑う人々を謳った歌であり、曲調はややドゥーミーなところもあり(人間椅子っぽさもある、いや、それを言うならBlack Sabbathぽさか?)、アイアン・メイデンの普段の曲とは少し雰囲気が違う。もともとシングルB面だったということで、割と冒険したのだろうか?

九曲目、アルバムのトリを飾るのは「汝が名よ空しくなれ(Hollowed be thy Name)」。なんとも陰鬱な歌である。これから絞首台に向かう死刑囚の最期の瞬間の回想が綴られている。しかしなんというか…。「俺は地獄に行って楽しくやってやるぜ!あばよ!」という歌じゃないのだ。

誰か俺が夢を見ていると言ってくれ

叫び声をこらえるのは簡単なことじゃない

話そうとすると、言葉が逃げていく

涙が落ちて行く、なぜ俺は泣いているんだ。

結局俺は死ぬのが怖いんじゃない。

終わりがないなんて信じちゃいないんだから。

衛兵が俺を中庭へと引き立てて行く

誰かが独房から叫ぶ「神がお前と共にあらんことを」

もし神がいるなら、なぜ俺を逃がしてくれないんだ?

うーむ、なんとも救いようのない歌である。しかしこれこそアイアン・メイデンお得意のパターン。ほとんど様式美の世界であるが、彼らがこういう曲を作るとき、外れはない。

全体としてよくまとまっているアルバムで、耽美な様式美の世界観もおおむね統一されている(ときたま「ん?」というのもあるが)。

アイアン・メイデン『パワースレイヴ』Iron Maiden, "Powerslave"

Iron Maiden, "Powerslave," 1984

イギリスのNWOBHMバンド、アイアン・メイデンの5枚目である。

このNWOBHMという略号、最初見たときは面食らったものである。いったいなんと発音すればいいんだ?それがNew Wave of British Heavy Metalの略だと知ったいまでも腑に落ちていない。もとの名前は良いとして、じゃあNWOBHMはどうやって発音するのか?私と同じ疑問を持っている人は結構いるのではないか…と信じたい。

さてボーカルの方はブルース・ディッキンソンが加入してから3枚目ということで、名実ともにメイデンのボーカルとして定着してきた頃といった感じではないだろうか。

楽曲は一曲目のAce's Highから飛ばしていき、ハイスピードチューンで全速力といった感じなのだが、ちょっと一筋縄でいかない部分もある。

それは楽曲の題材、というか歌詞である。アイアン・メイデンは初期のころからゾンビ(?)のエディをマスコットキャラにし、どちらかというとおどろおどろしい、ホラーフィルムのような世界観を構築してきたのだが、本アルバムはそれに留まらず、多彩な世界観を描いている。

一曲目「撃墜王の高揚(Ace's High)」、これは戦闘機乗りの歌で、スピットファイヤーということから第二次世界大戦が舞台か。アルバム版でカットされているが、シングル版では冒頭にチャーチルの演説が収録されているらしい。

二曲目「真夜中2分前(2 Minutes to Midnight)」は近未来、ゾンビとの戦いを謳った歌なのか?

三曲目「Losfer Words (Big 'Orra)」はインストゥルメンタル。題名はどういう意味?

四曲目「白刃の輝き(Flash of the Blade)」はドラゴンを追跡する少年の歌?ファンタジーなのかな?「聖ゲオルギオスかダヴィデか」と言っているけど、まぁこれは英語圏で「龍を殺す」と「巨大な敵を倒す」のイメージからの表現だろう。

五曲目「決闘者たち(The Duelists)」は前曲と雰囲気も似ており、割と続きものの感じで聞ける。「銃を選ぶか、剣で闘うか、武器の選択は終わった」と歌っているけど、銃が出てくるファンタジーもあるし。普通にアメリカ西部的なイメージで聞くのもアリだと思うが。

さて六曲目の「村への帰還(Back in the Village)」だけど、これ何の歌?歌詞を読む限りでは、村に戻って復讐する歌だと思うのだけど、状況がよく分からん…。曲自体はものすごくカッコいいのだけれど、「キッチンでのシェルショック、テーブルはひっくり返る」だのの歌詞を聞くと緊迫感が薄れてしまう。もしかして、おバカソングなのか?そんなことないと思うのだが…。誰か元ネタを知っていたら教えて欲しい。

七曲目「力の奴隷(Powerslave)」は前曲と打って変わって重々しいミドルテンポの曲。中東風の旋律に乗せて歌われる歌詞はエジプトのモチーフで彩られ、これが死に瀕したファラオの歌だろうと推察される。

そして最後を飾るのが八曲目「老水夫の歌(Rime of the Ancient Mariner)」。これは13分を超える大曲であるが、それも当然、これはサミュエル・テイラー・コールリッジ(Samuel Taylor Coleridge, 1772-1834)の同名の詩を歌にしたものである。コールリッジの『老水夫の歌』は相当長い詩であるが、この歌のストーリは詩の要約版と言って良く、だいたい同じ内容を謳っている。結婚式の招待客のひとりに老水夫が自分の話を語り始める。彼はかつて航海のあいだにアホウドリを殺したことによって呪いを受けてしまい、船員たちが次々と倒れるなか、彼だけは生きながらえながら漂流し続ける。ついには海の怪物にも創造の神秘を見出し賛美を捧げたところ呪いは解け、水先案内人と隠者の船に救われる。それ以降彼は行く先々で自らの体験を話しているのだ「神の被造物はすべて愛すべきものである」。この話を聞かされた招待客は苦い体験をし、ひとつ賢くなるのである…。

もともとの詩は英国詩においてかなり重要な作品らしく、1798年に出版された、この作品が収められている『抒情民謡集(Lyrical Ballads)』(ワーズワースとの合作)からイギリスのロマン主義文学が始まったという。詩はジェイムズ・クックによる二度目の南洋探検に着想を得ているとされている。幻想文学の祖のひとりでもあるような感じなので、こちらの方も詳しく調べてみたいが。

アイアン・メイデンの歌に戻ると、さすがに13分あるだけあって、聞きごたえ十分である。メタル・バンドとコールリッジって、すこし結びつきにくいように思うが…。物語を謳う歌なので、曲の展開も二転三転し、もうこれはプログレと言っても過言ではないだろう。アイアン・メイデンは割と物語風の歌が好きだが、プログレ・バンドでもこれだけ長大な曲をしっかり作るのは少ないのではないだろうか。もちろんコールリッジの詩という、英語詩史上に屹立する名作の下敷きがあってこそではあるが。

アルバム全体としては名曲、佳曲が多く、いわゆる捨て曲はない、ように思われる。

前半のスピードチューンに始まり、ラストにタイトル・チューンの「Powerslave」、そして「Rime of the Ancient Mariner」という構成は実に素晴らしい。もちろん後半に行くに従って重くなっていく(最後の二曲で全体の40%近くのランニング・タイムを消費)ので、やや腰を落ち着けないといけないのが難点ではあるが。まぁべつにコンセプト・アルバム的に聞かなければならないわけでもないので、気に入った曲だけ聞くのでもまったく問題ないだろう。

イギリスのNWOBHMバンド、アイアン・メイデンの5枚目である。

このNWOBHMという略号、最初見たときは面食らったものである。いったいなんと発音すればいいんだ?それがNew Wave of British Heavy Metalの略だと知ったいまでも腑に落ちていない。もとの名前は良いとして、じゃあNWOBHMはどうやって発音するのか?私と同じ疑問を持っている人は結構いるのではないか…と信じたい。

さてボーカルの方はブルース・ディッキンソンが加入してから3枚目ということで、名実ともにメイデンのボーカルとして定着してきた頃といった感じではないだろうか。

楽曲は一曲目のAce's Highから飛ばしていき、ハイスピードチューンで全速力といった感じなのだが、ちょっと一筋縄でいかない部分もある。

それは楽曲の題材、というか歌詞である。アイアン・メイデンは初期のころからゾンビ(?)のエディをマスコットキャラにし、どちらかというとおどろおどろしい、ホラーフィルムのような世界観を構築してきたのだが、本アルバムはそれに留まらず、多彩な世界観を描いている。

一曲目「撃墜王の高揚(Ace's High)」、これは戦闘機乗りの歌で、スピットファイヤーということから第二次世界大戦が舞台か。アルバム版でカットされているが、シングル版では冒頭にチャーチルの演説が収録されているらしい。

二曲目「真夜中2分前(2 Minutes to Midnight)」は近未来、ゾンビとの戦いを謳った歌なのか?

三曲目「Losfer Words (Big 'Orra)」はインストゥルメンタル。題名はどういう意味?

四曲目「白刃の輝き(Flash of the Blade)」はドラゴンを追跡する少年の歌?ファンタジーなのかな?「聖ゲオルギオスかダヴィデか」と言っているけど、まぁこれは英語圏で「龍を殺す」と「巨大な敵を倒す」のイメージからの表現だろう。

五曲目「決闘者たち(The Duelists)」は前曲と雰囲気も似ており、割と続きものの感じで聞ける。「銃を選ぶか、剣で闘うか、武器の選択は終わった」と歌っているけど、銃が出てくるファンタジーもあるし。普通にアメリカ西部的なイメージで聞くのもアリだと思うが。

さて六曲目の「村への帰還(Back in the Village)」だけど、これ何の歌?歌詞を読む限りでは、村に戻って復讐する歌だと思うのだけど、状況がよく分からん…。曲自体はものすごくカッコいいのだけれど、「キッチンでのシェルショック、テーブルはひっくり返る」だのの歌詞を聞くと緊迫感が薄れてしまう。もしかして、おバカソングなのか?そんなことないと思うのだが…。誰か元ネタを知っていたら教えて欲しい。

七曲目「力の奴隷(Powerslave)」は前曲と打って変わって重々しいミドルテンポの曲。中東風の旋律に乗せて歌われる歌詞はエジプトのモチーフで彩られ、これが死に瀕したファラオの歌だろうと推察される。

教えてくれ、なぜ私が力の奴隷にならねばならぬのか本アルバムのジャケットとも呼応する、まさにタイトル・チューンに相応しい名曲である。

私は死にたくない、私は神なのだ、

なぜ生き続けることが出来ぬのだ?

生命の付与者が死ぬと、

周りのすべては荒廃する。

そして私の最後の時に、

私は死の力の奴隷なのだ。

そして最後を飾るのが八曲目「老水夫の歌(Rime of the Ancient Mariner)」。これは13分を超える大曲であるが、それも当然、これはサミュエル・テイラー・コールリッジ(Samuel Taylor Coleridge, 1772-1834)の同名の詩を歌にしたものである。コールリッジの『老水夫の歌』は相当長い詩であるが、この歌のストーリは詩の要約版と言って良く、だいたい同じ内容を謳っている。結婚式の招待客のひとりに老水夫が自分の話を語り始める。彼はかつて航海のあいだにアホウドリを殺したことによって呪いを受けてしまい、船員たちが次々と倒れるなか、彼だけは生きながらえながら漂流し続ける。ついには海の怪物にも創造の神秘を見出し賛美を捧げたところ呪いは解け、水先案内人と隠者の船に救われる。それ以降彼は行く先々で自らの体験を話しているのだ「神の被造物はすべて愛すべきものである」。この話を聞かされた招待客は苦い体験をし、ひとつ賢くなるのである…。

もともとの詩は英国詩においてかなり重要な作品らしく、1798年に出版された、この作品が収められている『抒情民謡集(Lyrical Ballads)』(ワーズワースとの合作)からイギリスのロマン主義文学が始まったという。詩はジェイムズ・クックによる二度目の南洋探検に着想を得ているとされている。幻想文学の祖のひとりでもあるような感じなので、こちらの方も詳しく調べてみたいが。

アイアン・メイデンの歌に戻ると、さすがに13分あるだけあって、聞きごたえ十分である。メタル・バンドとコールリッジって、すこし結びつきにくいように思うが…。物語を謳う歌なので、曲の展開も二転三転し、もうこれはプログレと言っても過言ではないだろう。アイアン・メイデンは割と物語風の歌が好きだが、プログレ・バンドでもこれだけ長大な曲をしっかり作るのは少ないのではないだろうか。もちろんコールリッジの詩という、英語詩史上に屹立する名作の下敷きがあってこそではあるが。

アルバム全体としては名曲、佳曲が多く、いわゆる捨て曲はない、ように思われる。

前半のスピードチューンに始まり、ラストにタイトル・チューンの「Powerslave」、そして「Rime of the Ancient Mariner」という構成は実に素晴らしい。もちろん後半に行くに従って重くなっていく(最後の二曲で全体の40%近くのランニング・タイムを消費)ので、やや腰を落ち着けないといけないのが難点ではあるが。まぁべつにコンセプト・アルバム的に聞かなければならないわけでもないので、気に入った曲だけ聞くのでもまったく問題ないだろう。

2013年9月25日水曜日

ロバート・E・ハワード『影の王国(The Shadow Kingdom)』私訳(2)

カルの唇のまわりに、むしろ嘲りと言うべき笑みがコッソリと現れた。

「それでは、私は行かねばならぬのか――ひとりで?」文明は彼に、揶揄をもって話すことを教えた。そしてピクト人の暗い目は輝いたが、返事をしなかった。「お前がカ・ヌのところからやって来たなど、どうやって知ることができよう?」

「私が言った」と不機嫌な返事。

「ピクト人が真実を語ったことがあるかね?」カルは嘲笑した。ピクト人が決して嘘をつかぬことはまったく承知していたが、こうやってこの男を怒らせるのだ。

「あなたのたくらみが見えましたぞ、王よ、」ピクト人は受け流した。「あなたは私を怒らせようとしている。ヴァルカにかけて、あなたはそれ以上言う必要はない!私は十分怒っている。私はあなたに一対一の決闘を申し込む。槍でも、剣でも、短剣でも、騎馬でも白兵でも。あなたは王か、それとも男か?」

カルの目は、戦士が勇敢な敵に与えるべき、不承不承の称賛に輝いた。しかし彼はこの敵対者をさらに苛立たせる機会を逸しなかった。

「王は無名の蛮人の挑戦を受けぬ、」彼は嘲笑した、「それにヴァルシアの皇帝は大使の停戦協定を破りもせぬ。お前は行くがよい。カ・ヌに、私がひとりで来ると伝えるのだ。」

ピクト人の目が残忍に光った。彼は原始的な血の衝動を必死になって抑え込みながら震えていた;そして、その背中をヴァルシアの皇帝に堂々と晒し、会見の間を横切り、大きな扉の向こうに消えて行った。

ふたたびカルはオコジョの玉座に深く腰掛け、瞑想した。

それで、ピクト人評議会の長が彼にひとりで来て欲しがっていると?しかしなんのために?裏切り?カルは残忍に彼の大剣の柄に手を触れた。しかし触れるか触れないかぐらいに。ピクト人たちは、どのような反目の理由にもまして、ヴァルシアとの同盟を重視していた。カルはアトランティス人の戦士で、あらゆるピクト人の宿年の敵かもしれない。しかし、彼はヴァルシアの王、西方の人々にとって、もっとも頼りになる同盟相手でもあるのだ。

カルは、みずからを太古の敵の同盟相手にし、太古の友人の敵とした出来事の不思議について、長いこと考え込んでいた。彼は立ち上がり、せわしなく広間を横切った。まるで素早く、無音の獅子の歩みのように。友情の鎖、部族や伝統を、彼はみずからの野望を満たすために破ってきた。そして、海と大地の神ヴァルカにかけて、彼はその野望を実現してきた!彼はヴァルシアの王だった――消えゆく、堕落したヴァルシア、ヴァルシアはほとんど過ぎ去った栄光の夢のうちに生きていた。しかしそれでも、偉大なる大地、七帝国の筆頭であった。ヴァルシア――夢の大地、部族の男たちはそう名付け、ときにカルは、みずからが夢のなかに入り込んだのかと思った。彼にとって未知だったのは、宮廷や王宮、軍隊や人々の陰謀であった。すべてが仮面舞踏会のようであった。そこでは男と女が、甘い仮面のしたに、本当の考えを隠していた。とはいえ玉座の奪取は簡単だった――好機をうまくつかむ大胆さ、剣の素早い回転、民がうんざりし、その死を望んでいた暴君の殺害、宮廷でのけ者にされている野心的な政治家たちとの、短く、狡猾な計画――そしてカル、彷徨える放浪者、アトランティス人の追放者は、目のくらむようなその夢の高みに到達したのだ:彼はヴァルシアの君主、諸王の王であった。しかしいま、手に入れることは、それを保つよりもはるかに簡単なことに思われる。あのピクト人の眺めは、彼の心を若き日の付き合いへと引き戻した。自由で、粗野な少年時代の残忍へと。そしていま、茫漠とした不安、非現実の、奇妙な感覚が、最近そうであるように、彼のもとを訪れた。彼は何者なのか?海と山の率直な男が、太古の神秘主義に習熟した、奇妙で恐ろしく賢い民族を支配しているのは?太古の民族――

「私はカルだ!」彼は言った。獅子がそのたてがみを振りかざすように、彼は頭を振り仰いだ。「私はカルだ!」

彼の鷹が太古の広間を眺めまわしていた。彼の自信は逆流した・・・そして広間の薄暗い隅で、タペストリーが動いた――ほんのわずかに。

「それでは、私は行かねばならぬのか――ひとりで?」文明は彼に、揶揄をもって話すことを教えた。そしてピクト人の暗い目は輝いたが、返事をしなかった。「お前がカ・ヌのところからやって来たなど、どうやって知ることができよう?」

「私が言った」と不機嫌な返事。

「ピクト人が真実を語ったことがあるかね?」カルは嘲笑した。ピクト人が決して嘘をつかぬことはまったく承知していたが、こうやってこの男を怒らせるのだ。

「あなたのたくらみが見えましたぞ、王よ、」ピクト人は受け流した。「あなたは私を怒らせようとしている。ヴァルカにかけて、あなたはそれ以上言う必要はない!私は十分怒っている。私はあなたに一対一の決闘を申し込む。槍でも、剣でも、短剣でも、騎馬でも白兵でも。あなたは王か、それとも男か?」

カルの目は、戦士が勇敢な敵に与えるべき、不承不承の称賛に輝いた。しかし彼はこの敵対者をさらに苛立たせる機会を逸しなかった。

「王は無名の蛮人の挑戦を受けぬ、」彼は嘲笑した、「それにヴァルシアの皇帝は大使の停戦協定を破りもせぬ。お前は行くがよい。カ・ヌに、私がひとりで来ると伝えるのだ。」

ピクト人の目が残忍に光った。彼は原始的な血の衝動を必死になって抑え込みながら震えていた;そして、その背中をヴァルシアの皇帝に堂々と晒し、会見の間を横切り、大きな扉の向こうに消えて行った。

ふたたびカルはオコジョの玉座に深く腰掛け、瞑想した。

それで、ピクト人評議会の長が彼にひとりで来て欲しがっていると?しかしなんのために?裏切り?カルは残忍に彼の大剣の柄に手を触れた。しかし触れるか触れないかぐらいに。ピクト人たちは、どのような反目の理由にもまして、ヴァルシアとの同盟を重視していた。カルはアトランティス人の戦士で、あらゆるピクト人の宿年の敵かもしれない。しかし、彼はヴァルシアの王、西方の人々にとって、もっとも頼りになる同盟相手でもあるのだ。

カルは、みずからを太古の敵の同盟相手にし、太古の友人の敵とした出来事の不思議について、長いこと考え込んでいた。彼は立ち上がり、せわしなく広間を横切った。まるで素早く、無音の獅子の歩みのように。友情の鎖、部族や伝統を、彼はみずからの野望を満たすために破ってきた。そして、海と大地の神ヴァルカにかけて、彼はその野望を実現してきた!彼はヴァルシアの王だった――消えゆく、堕落したヴァルシア、ヴァルシアはほとんど過ぎ去った栄光の夢のうちに生きていた。しかしそれでも、偉大なる大地、七帝国の筆頭であった。ヴァルシア――夢の大地、部族の男たちはそう名付け、ときにカルは、みずからが夢のなかに入り込んだのかと思った。彼にとって未知だったのは、宮廷や王宮、軍隊や人々の陰謀であった。すべてが仮面舞踏会のようであった。そこでは男と女が、甘い仮面のしたに、本当の考えを隠していた。とはいえ玉座の奪取は簡単だった――好機をうまくつかむ大胆さ、剣の素早い回転、民がうんざりし、その死を望んでいた暴君の殺害、宮廷でのけ者にされている野心的な政治家たちとの、短く、狡猾な計画――そしてカル、彷徨える放浪者、アトランティス人の追放者は、目のくらむようなその夢の高みに到達したのだ:彼はヴァルシアの君主、諸王の王であった。しかしいま、手に入れることは、それを保つよりもはるかに簡単なことに思われる。あのピクト人の眺めは、彼の心を若き日の付き合いへと引き戻した。自由で、粗野な少年時代の残忍へと。そしていま、茫漠とした不安、非現実の、奇妙な感覚が、最近そうであるように、彼のもとを訪れた。彼は何者なのか?海と山の率直な男が、太古の神秘主義に習熟した、奇妙で恐ろしく賢い民族を支配しているのは?太古の民族――

「私はカルだ!」彼は言った。獅子がそのたてがみを振りかざすように、彼は頭を振り仰いだ。「私はカルだ!」

彼の鷹が太古の広間を眺めまわしていた。彼の自信は逆流した・・・そして広間の薄暗い隅で、タペストリーが動いた――ほんのわずかに。

ラベル:

パルプ小説(Pulp Fiction)

ロバート・E・ハワード『影の王国(The Shadow Kingdom)』私訳(1)

『影の王国』

Wierd Tales, 1929年8月初出。

1.王が騎馬でやって来る

喇叭がひときわ大きく鳴り響いた。まるで深い金色の潮流のように。まるでヴァルシアの銀の海岸へと打ち寄せる夜の潮のさざ波のように。群衆が叫んだ。銀の蹄の時を刻むようなチリンチリンという音がハッキリとしてくるにつれ、女たちは屋根から薔薇を打ち投げ、強大なる隊列の第一陣が、金色の尖塔を備えた荘厳の塔のぐるりを取り囲んでいる、廣く白い大通りに躍り出た。

まず喇叭隊がやって来た。彼らは深紅に身を包み、細長い金色の喇叭を携え騎乗した、痩身の若者たちであった;つぎに射手。山岳地帯からの大男たちである;そしてそのうしろには重装の歩兵たち。彼らは揃えて、幅広な盾をガチャガチャ鳴らし、彼らの長槍は、その歩幅と完全に調子を合わせながら揺れている。彼らのうしろには、天下無双の兵士、赤殺兵たちが。彼らは兜から拍車まで赤い鎧に身を包んだ、壮麗な騎兵であった。彼らは荘厳に自らの駿馬にまたがり、左右に目を向けることなく、しかしあらゆる歓声に耳を傾けていた。彼らはまるで青銅の像のようであった。そして彼らの後方にそびえる槍衾は微動だにしなかった。

それらの荘厳で恐るべき隊列のうしろから、傭兵の寄せ集め軍団がやってきた。彼らは獰猛で粗野な戦士であり、ムーやカー・ウから、また東の丘陵や西の島嶼からやってきた男たちであった。彼らは槍と大剣を帯びていた。そしてそこから幾ばくか離れたところを行進していた小さな集団は、レムリアの射手たちであった。それから国家の軽装兵たちが来て、そのうしろにはさらなる喇叭隊が待ち構えていた。

勇壮な眺めであった。そしてこの眺めは、ヴァルシアの王、カルの魂のうちに獰猛な戦慄を引き起こした。王者たる荘厳の塔の正面に据えられたトパーズの玉座に、カルは座っておらず、勇壮な雄馬にまたがった、鞍上の人であった。彼は真の戦士王だった。彼の勇壮な腕は、主人が取りすぎるたびに上げられる歓声に応えて振られた。彼の獰猛な目は豪勢な喇叭隊を一瞥し、それに続く戦士たちにむしろ長く留められた;赤殺兵たちが彼の前で止まり、武器を打ち鳴らし、駿馬が後ろ足立ち、そして彼に王冠の称賛を捧げるにつれ、彼の両目は獰猛な光で赤く輝いた。その両目は、傭兵たちが横切るとき、わずかに細められた。傭兵たちは、ひとりも称賛を捧げなかった。彼らは肩をいからせながら、カルを大胆にまっすぐねめつけながら、にもかかわらず確かな審美眼を持ちながら歩いていた;獰猛な目を、瞬きもせず;野蛮な目は、毛羽立ったたてがみとぼさぼさの眉毛の下からのぞいていた。

そしてカルは一瞥を返した。彼は勇敢な男たちには惜しみなく与えた。そして世界中探しても、いまや彼と絶縁した荒野の部族のうちにも、より勇敢な者はいなかった。しかしカルは、これらに優れた愛情を注ぐには、余りにも野蛮であった。多くの反目があった。多くはカルの国家の積年の的であった。そしてカルの名はいまや山や谷に住む彼の人民のあいだで忌み嫌われているといえども、そしてカルはそれらを彼の心から押し付けていたといえども、しかし古い憎しみ、太古の情熱はいまだに消え去っていなかった。なぜならカルはヴァルシア人でなく、アトランティス人だったのだから。

軍隊は、荘厳の塔の宝石で輝く壁面の向こうに消えて行った。カルはその雄馬を操り、王宮に向かい緩速で進み始めた。彼は並んで進む司令官たちと閲兵式について語り合った。言葉少なに、しかし多くを語って。

「軍は剣と同じだ、」カルは言った、「錆びつかせてはならぬ。」そして彼らは通りを駆け下っていったが、カルはいまだ通りをうろついている群衆たちから聞こえる囁き声にまったく注意を払わなかった。

「あれがカルだ、見ろよ!ヴァルカ!しかしなんて王だ!そしてなんて男だ!彼の腕を見ろよ!あの肩を見ろよ!」

そしてより邪悪なひそひそ声にも:「カル!はっ、異教徒の島から来た、呪われた簒奪者さ」――「ああ、野蛮人が玉座に座っているなんて、ヴァルシアはとんだ恥さらしだよ」…

カルはほとんど注意を払わなかった。確かな手で、彼は太古ヴァルシアの腐敗した玉座を掴み、さらにしっかりとそれを握った。人間対国家だった。

会議室の向こうには宮殿があり、そこでカルは太子や淑女からのかしこまった称賛の声に応えた。このような軽薄さへの残忍な愉悦を巧妙に隠しながら;それから太子や淑女たちはかしこまった退出の挨拶を述べ、カルはオコジョ皮の玉座に深く座り物思いにふけっていたが、ついに侍従が偉大なる王に発言の許可を求め、ピクト人使節団の到着を知らせた。

カルは難航しているヴァルシアの国家建設という不明瞭な迷宮からその精神を連れ戻し、不満げにピクト人を凝視した。その男は、尻込みすることなく王に視線を投げ返した。彼は筋張った尻と、筋肉質な胸をした、浅黒い中背の戦士で、彼の種族の例に漏れず、鍛え抜かれていた。強く、不動な顔貌から、不屈の、計り知れない目が覗いていた。

「評議会の長、部族のカ・ヌ、ピクト王国の右腕が挨拶を申し上げる:「諸王の王、諸君主の君主、ヴァルシアの皇帝カルの御為、昇月祭の御玉席を設えて御座る」」

「宜しい、」カルは答えた。「旧き者カ・ヌに伝えよ、西の島嶼の大使よ、ヴァルシアの王は、月がザルガラの丘の上を漂うとき、御身とワインを痛飲しようぞ、と。」

ピクト人は動こうとしなかった。「私は王への伝言を携えています。しかし」――見下したように手を振りながら――「ここにいる奴隷どもには。」

カルは用心深げにピクト人を見つめながら、一声かけて随員を下がらせた。男は近くに寄り、声を潜めた:「今夜おひとりで祭りにいらっしゃいますよう、王よ。これが我が主の言葉でした。」

王の目は細められ、灰色に冷たく光る剣の鋼鉄のように輝いた。

「ひとりで?」

「左様。」

彼らは無言で見つめ合った。彼らのお互いの部族の憎悪が、外面上の取り繕いの下で沸き立っている。彼らの口は文化的な言葉を発し、彼ら自身のではない、高度に彫琢された民族の形式的な宮廷の文句を交わしていたが、その目からは根源的な野蛮さという第一の伝統が輝いていた。カルはヴァルシアの王かもしれない。そしてこのピクト人は、その王宮の使節かもしれない。しかしこの玉座の間において、二人の部族の男がお互いににらみ合っていた。獰猛に、油断なく。一方で野蛮なる戦いの幽鬼や世界に年旧りた反目が互いに囁き合った。

王の方が有利であり、彼はそれを最大限に楽しんだ。顎を手の上に乗せ、彼はピクト人を見つめた。その男は青銅の似姿のように、頭を後ろに反らし、目を見開いていた。

ラベル:

パルプ小説(Pulp Fiction)

2013年3月30日土曜日

吸血鬼(1932)

吸血鬼(1932)独仏合作

Vampyr

監督:Carl Dreyer

主演:Julian West

時間:73分

1932年ドイツ=フランス合作映画。監督はオランダ出身のカール・ドライヤー。そしてほとんどのシーンは映画の舞台でもあるクールタンピエール(Courtempierre)で撮影されたという。また映画のキャストのほとんどは素人の役者で、プロなのは、領主を演じたMaurice Schutz、その娘で吸血鬼に蝕まれる役を演じたSybille Schmitzだけ。主演のアラン・グレイを演じたのはJulian Westとなっているが、それはこの映画の出資者であるロシア系貴族、Nicolas de Gunzburgの変名であり、つまりはパトロンがちゃっかり映画の主役をやっちゃっているのだ。自分で「お金は出すから主演させて」って言ったのだろうか。べつに演技はうまいわけでもないが、それほど演技力が必要とされる役でもないし、また全体の退廃的雰囲気によく合致しているので、結果的にナイスキャスティングだと思う。

多くの吸血鬼映画がその原作に、ブラム・ストーカー『吸血鬼ドラキュラ』(1897)を据えている一方、この映画はシェリダン・レ・ファニュの作品集『鏡の中をおぼろげに(In the Glass Darkly)』(1872)を原作にしている。これは「第一コリント」13:12

この映画、そもそもストーリー自体が曖昧模糊としており、しかも撮影そのものが、カメラの1メートルほど前に薄いガーゼをかざし、それを通して撮られたため、画面全体がまるで夢の中にいるようにぼやっとしている。公開当初は悪評紛々で、ドライヤーのキャリアに甚大なダメージを与えてしまった。ヴェネチアでは、観客が返金を求めて暴動にまで発展するありさまだったという。現在はむしろ再評価の機運が高まっている。

本作の主人公。彼がクールタンピエールの村を訪れるところから物語は開始する。特技は幽体離脱。領主の娘ジゼルといい感じになり、最後は村を脱出する。基本的には、それほど自己主張のない、「良い人」として描かれている。演じているのはこの映画の出資者ニコラ・ド・ギュンズブール(1904-1981)。フランス出身のロシア系ユダヤ人貴族。若くして映画の出資者になって主演するなんて、凄い人生である。その後はアメリカに渡り、雑誌編集などに携わったようである。ノーブルな顔つきとそこはかとないエロティシズムが漂っているが、彼自身同性愛者であり、この色気はその辺りも関係しているのかもしれない。

アラン・グレイが泊まっている宿屋に彼が訪れたことによって、話は動き始める。しかし、いきなり音もなく他人の部屋に忍び込むとか、この人も大概である。なんでそんなビビらせるような登場の仕方をするんだ!?しかも、意味深な会話を交わした後、「私の死後に開封するように」という包みを置いて去っていくし。初見では絶対信用されないような行動ばかりする。後にアラン・グレイが彼の館を訪れた際に、何者かに撃たれて死亡。映画後半には、自らの敵に復讐するために霊となって(?)一瞬だけ登場。元祖フォースの使い手?

領主の娘1。素人の役者で、演技自体は大したことなく、まるでマネキンのようにぎこちないのだが、映画全体の雰囲気と相まって、それ自体異様な雰囲気を醸し出している。叫びこそしないが、基本的に周囲の状況に翻弄されるだけの役柄。終盤誘拐され、監禁されるのだが、何とも言えない無機質なエロスがある。

領主の娘2。こちらが姉?登場シーンから寝込んでおり、領主のセリフから、これまでもたびたび傷を負っていた(吸血鬼に狙われていた)ようで、登場はベッドの中がほとんどである。「私汚されてしまったの…」と泣いたあとに周囲を見る目付きの異様さは、さすがプロの役者。最終的には吸血鬼の呪縛から解放されるのだが、そのときにベッドから起き上がる様子もすごかったため、セリフで「解放された」と言われなかったら、またなにか怖いことが起きるのかと邪推してしまった。

領主の館に訪れ、レオーネの看病をしている。一見いい人なのだが、吸血鬼の手下。ジゼルが「なぜお医者様は夜にしか来ないの…?」と召使に聞いたり、謎の老婆と一緒に登場して(これが吸血鬼)、毒薬の瓶を手渡されてニヤニヤしていたりと、いろいろ伏線はある。映画全体のストーリーが分かりにくいため、初見では気付きにくいのだが、初登場時から、実は吸血鬼と行動を共にしている。最後は製粉所のケージに閉じ込められて、上から落ちてくる粉(小麦粉?)に埋まって圧死。

領主の館に仕える、年老いた従僕。ものすごくいい人。しかも、実質この映画を解決した人。領主とその二人の娘に甲斐甲斐しく仕える、朴訥で善良な老人として描かれており、まぁ雰囲気だけの役柄なんだろうなと思っていたら、アラン・グレイが置き忘れた吸血鬼にかんする本(領主の遺品)を読み、吸血鬼の正体を発見し、吸血鬼の墓を掘り返し、退治する(実際に杭を打ち込んだのはアラン・グレイだが)。また、吸血鬼の手下の医者を製粉所に閉じ込め、圧殺するという、無慈悲な処刑も行う。彼がいなかったら、クールタンピエールの村は滅んでいたんじゃないだろうか。

吸血鬼、マルグリット・ショパン。吸血鬼と言えばドラキュラのイメージが強いなか、女性、しかも老婆の吸血鬼。昔クールパンティエールの村で大量の犠牲者を出したという。領主が遺した本にその事件について書かれていたおかげで、召使はマルグリット・ショパンの墓を突き止めて、その胸に杭を打ち込むことが出来たのだが…。あれ?そうなると、本に書かれていた退治法で実際に退治されたのは誰?あまり細かいことを気にしちゃダメか。医者と退役軍人の二人を従僕として使役しているが、かつては村全体を支配したにしては、なんとも限定的な影響力。

この映画は雰囲気作りがきわめて巧みである。映画自体の統一感が物凄いのである。冒頭、宿泊した宿屋の壁に掛けられていたタペストリーをアラン・グレイが見るシーンであるが、おそらく「死を忘れるな(Memento Mori)」などをテーマにした絵画がまさに映画とマッチしている。

同様に、アラン・グレイが泊まった宿屋で、二階から不明瞭な声が聞こえてくると思い、様子を見に行ったところ、扉から現れるのがこの老人である。この異様な雰囲気!アラン・グレイもビビりまくって部屋に鍵かけたりしていたが、のっけからこれとは、掴みが強烈である。しかしこの老人、このシーンだけの出演で、基本的に雰囲気要員。

館に行く前に、アラン・グレイが迷い込む城も幻想的な雰囲気を醸し出している。とくに影の使い方がとてつもなく上手い!ここでは退役軍人がベンチに座っているのだが、実は彼の横に座っている影、彼とは別に独立して動いているのだ。その後もダンスシーンが流れるのだが、それも踊っている影が延々と映されるだけ。白黒という映画の特色を最大限まで活かした手法だと思われる。

吸血鬼に襲われたレオーネがシクシク泣き出して、ジゼルたちが心配して覗き込んでからの…この顔!ああ、取り込まれたんだ、と観客に説得するだけの表情である。この時点では、おそらく大方の観客は「これはもう助からないな…」と思うだろう。

有名なシーン。幽体離脱したアラン・グレイが自らの埋葬シーンに直面するという幻想的なシーン。しかしこのシークエンス、普通に物語のメインストーリーの中に組み込まれているので、これ自体夢なのか、それとも現実なのかがハッキリしない(まぁ現実だったらわけわからないことになるのだけど)。1932年の時点で、このような半透明処理が出来たのか、というのも驚き。

誘拐され、監禁されているジゼル。この姿のまま微動だにしない。この人間性の無さ(役者が素人で苦悶の演技が出来なかっただけ、という可能性もあるが)が、ジゼルという役柄に無機質なエロティシズムを付与している。

最終的に脱出して、二人ボートに乗るアラン・グレイとジゼル。この後彼らは岸辺に着いて、それから森の中を抜けていくのだが、その向こうには光が差しており(映画内の時間としても、夜明けが来たということの表現?)、二人の未来にたいする希望が示唆されている。霧のなか、彼方から聞こえてくる声に「アロー」と応える二人の姿は幻想的で美しい。

しかし映画の最後を飾るのは、吸血鬼の手下の医者。彼が窒息死するところで映画は終了するのだ(このシーン自体はそのちょっと前)。惨劇から脱出する、二人の未来に満ち溢れたシーンではなく、製粉所で圧死する敵の死のシーンで映画を締めくくるドライヤー監督の手法は面白い。単なるハッピーエンドではなく、その裏に潜む残酷さが強調される形になっているように思われる。この辺りも、単純なハッピーエンドを好む観客からは余計に思われたのかもしれない。

Vampyr

監督:Carl Dreyer

主演:Julian West

時間:73分

1932年ドイツ=フランス合作映画。監督はオランダ出身のカール・ドライヤー。そしてほとんどのシーンは映画の舞台でもあるクールタンピエール(Courtempierre)で撮影されたという。また映画のキャストのほとんどは素人の役者で、プロなのは、領主を演じたMaurice Schutz、その娘で吸血鬼に蝕まれる役を演じたSybille Schmitzだけ。主演のアラン・グレイを演じたのはJulian Westとなっているが、それはこの映画の出資者であるロシア系貴族、Nicolas de Gunzburgの変名であり、つまりはパトロンがちゃっかり映画の主役をやっちゃっているのだ。自分で「お金は出すから主演させて」って言ったのだろうか。べつに演技はうまいわけでもないが、それほど演技力が必要とされる役でもないし、また全体の退廃的雰囲気によく合致しているので、結果的にナイスキャスティングだと思う。

多くの吸血鬼映画がその原作に、ブラム・ストーカー『吸血鬼ドラキュラ』(1897)を据えている一方、この映画はシェリダン・レ・ファニュの作品集『鏡の中をおぼろげに(In the Glass Darkly)』(1872)を原作にしている。これは「第一コリント」13:12

βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι' ἐσόπτρου ἐν αίνίγματι,

というのも、我々はいままさに、鏡を通しておぼろげに見ているのだから。を基にしている(原文では「中で」ではなく「通して」)。 ドライヤーはこの作品集のなかでも、とりわけ「カーミラ(Carmilla)」と「The Room in the Dragon Volant」を基にしているという。自分はこれら未読なので、どの程度の類似性があるのかは分からないが。

この映画、そもそもストーリー自体が曖昧模糊としており、しかも撮影そのものが、カメラの1メートルほど前に薄いガーゼをかざし、それを通して撮られたため、画面全体がまるで夢の中にいるようにぼやっとしている。公開当初は悪評紛々で、ドライヤーのキャリアに甚大なダメージを与えてしまった。ヴェネチアでは、観客が返金を求めて暴動にまで発展するありさまだったという。現在はむしろ再評価の機運が高まっている。

登場人物

- アラン・グレイ

- 領主

アラン・グレイが泊まっている宿屋に彼が訪れたことによって、話は動き始める。しかし、いきなり音もなく他人の部屋に忍び込むとか、この人も大概である。なんでそんなビビらせるような登場の仕方をするんだ!?しかも、意味深な会話を交わした後、「私の死後に開封するように」という包みを置いて去っていくし。初見では絶対信用されないような行動ばかりする。後にアラン・グレイが彼の館を訪れた際に、何者かに撃たれて死亡。映画後半には、自らの敵に復讐するために霊となって(?)一瞬だけ登場。元祖フォースの使い手?

- ジゼル

領主の娘1。素人の役者で、演技自体は大したことなく、まるでマネキンのようにぎこちないのだが、映画全体の雰囲気と相まって、それ自体異様な雰囲気を醸し出している。叫びこそしないが、基本的に周囲の状況に翻弄されるだけの役柄。終盤誘拐され、監禁されるのだが、何とも言えない無機質なエロスがある。

- レオーネ

領主の娘2。こちらが姉?登場シーンから寝込んでおり、領主のセリフから、これまでもたびたび傷を負っていた(吸血鬼に狙われていた)ようで、登場はベッドの中がほとんどである。「私汚されてしまったの…」と泣いたあとに周囲を見る目付きの異様さは、さすがプロの役者。最終的には吸血鬼の呪縛から解放されるのだが、そのときにベッドから起き上がる様子もすごかったため、セリフで「解放された」と言われなかったら、またなにか怖いことが起きるのかと邪推してしまった。

- 医者

領主の館に訪れ、レオーネの看病をしている。一見いい人なのだが、吸血鬼の手下。ジゼルが「なぜお医者様は夜にしか来ないの…?」と召使に聞いたり、謎の老婆と一緒に登場して(これが吸血鬼)、毒薬の瓶を手渡されてニヤニヤしていたりと、いろいろ伏線はある。映画全体のストーリーが分かりにくいため、初見では気付きにくいのだが、初登場時から、実は吸血鬼と行動を共にしている。最後は製粉所のケージに閉じ込められて、上から落ちてくる粉(小麦粉?)に埋まって圧死。

- 召使

領主の館に仕える、年老いた従僕。ものすごくいい人。しかも、実質この映画を解決した人。領主とその二人の娘に甲斐甲斐しく仕える、朴訥で善良な老人として描かれており、まぁ雰囲気だけの役柄なんだろうなと思っていたら、アラン・グレイが置き忘れた吸血鬼にかんする本(領主の遺品)を読み、吸血鬼の正体を発見し、吸血鬼の墓を掘り返し、退治する(実際に杭を打ち込んだのはアラン・グレイだが)。また、吸血鬼の手下の医者を製粉所に閉じ込め、圧殺するという、無慈悲な処刑も行う。彼がいなかったら、クールタンピエールの村は滅んでいたんじゃないだろうか。

- 吸血鬼

吸血鬼、マルグリット・ショパン。吸血鬼と言えばドラキュラのイメージが強いなか、女性、しかも老婆の吸血鬼。昔クールパンティエールの村で大量の犠牲者を出したという。領主が遺した本にその事件について書かれていたおかげで、召使はマルグリット・ショパンの墓を突き止めて、その胸に杭を打ち込むことが出来たのだが…。あれ?そうなると、本に書かれていた退治法で実際に退治されたのは誰?あまり細かいことを気にしちゃダメか。医者と退役軍人の二人を従僕として使役しているが、かつては村全体を支配したにしては、なんとも限定的な影響力。

印象的な場面

この映画は雰囲気作りがきわめて巧みである。映画自体の統一感が物凄いのである。冒頭、宿泊した宿屋の壁に掛けられていたタペストリーをアラン・グレイが見るシーンであるが、おそらく「死を忘れるな(Memento Mori)」などをテーマにした絵画がまさに映画とマッチしている。

同様に、アラン・グレイが泊まった宿屋で、二階から不明瞭な声が聞こえてくると思い、様子を見に行ったところ、扉から現れるのがこの老人である。この異様な雰囲気!アラン・グレイもビビりまくって部屋に鍵かけたりしていたが、のっけからこれとは、掴みが強烈である。しかしこの老人、このシーンだけの出演で、基本的に雰囲気要員。

館に行く前に、アラン・グレイが迷い込む城も幻想的な雰囲気を醸し出している。とくに影の使い方がとてつもなく上手い!ここでは退役軍人がベンチに座っているのだが、実は彼の横に座っている影、彼とは別に独立して動いているのだ。その後もダンスシーンが流れるのだが、それも踊っている影が延々と映されるだけ。白黒という映画の特色を最大限まで活かした手法だと思われる。

有名なシーン。幽体離脱したアラン・グレイが自らの埋葬シーンに直面するという幻想的なシーン。しかしこのシークエンス、普通に物語のメインストーリーの中に組み込まれているので、これ自体夢なのか、それとも現実なのかがハッキリしない(まぁ現実だったらわけわからないことになるのだけど)。1932年の時点で、このような半透明処理が出来たのか、というのも驚き。

誘拐され、監禁されているジゼル。この姿のまま微動だにしない。この人間性の無さ(役者が素人で苦悶の演技が出来なかっただけ、という可能性もあるが)が、ジゼルという役柄に無機質なエロティシズムを付与している。

最終的に脱出して、二人ボートに乗るアラン・グレイとジゼル。この後彼らは岸辺に着いて、それから森の中を抜けていくのだが、その向こうには光が差しており(映画内の時間としても、夜明けが来たということの表現?)、二人の未来にたいする希望が示唆されている。霧のなか、彼方から聞こえてくる声に「アロー」と応える二人の姿は幻想的で美しい。

しかし映画の最後を飾るのは、吸血鬼の手下の医者。彼が窒息死するところで映画は終了するのだ(このシーン自体はそのちょっと前)。惨劇から脱出する、二人の未来に満ち溢れたシーンではなく、製粉所で圧死する敵の死のシーンで映画を締めくくるドライヤー監督の手法は面白い。単なるハッピーエンドではなく、その裏に潜む残酷さが強調される形になっているように思われる。この辺りも、単純なハッピーエンドを好む観客からは余計に思われたのかもしれない。

2013年3月23日土曜日

吸血鬼ノスフェラトゥ(1922)

吸血鬼ノスフェラトゥ(1922)ドイツ

Nosferatu: eine Symphonie des Grauens (Nosferatu: A Symphony of Horror)

監督:F. W. Murnau

主演:Max Schreck

時間:94分(版によって違いあり)

1922年、ドイツ表現主義映画のひとつであり、ホラー映画の元祖のひとつでもある『吸血鬼ノスフェラトゥ』。どのような映画かと思ってみたら、なんとブラム・ストーカー『吸血鬼ドラキュラ』とほぼ同じ。同じドラキュラをモデルにした映画だと、トッド・ブラウニング監督、ベラ・ルゴシ主演の『魔人ドラキュラ(Dracula)』が存在するが、こちらは1931年。よって、この『ノスフェラトゥ』が実は世界最初のドラキュラ映画と言えるのかもしれない。

なぜドラキュラという名前でないかというと、権利関係の問題らしい。原作者ブラム・ストーカーの遺族の許諾が下りなかったため、名前や設定、展開をいくつか変えてなんとか映画化にこぎつけたとか。ブラム・ストーカーが亡くなったのは1912年なので、まだまだ彼の直接の親族が生きていた時代なので、無理やりというわけにはいかなかったのだろう。

製作の経緯は、Prana Film(『ノスフェラトゥ』一作のみの制作会社)のAlbin Grauが第一次大戦時、東欧の農民から聞いた不死人の伝説を基にした映画を作ろうとするところから始まる。ちょうど1897年に出版された小説『吸血鬼ドラキュラ』に目を付けたPrana Filmは、脚本家のHenrik Galenに、原作使用許諾を得ないまま脚本を発注。で、結局許可が得られなかったので、なんとか細部だけチョコチョコ変えて制作したということのようだ。なので、基本的なプロットや登場人物は、『吸血鬼ドラキュラ』とだいたい同じである。

ヴィスボルクの街に住む夫婦。『ドラキュラ』においては、フッター=ジョナサン・ハーカー、エレン=ミナ・ハーカーである。物語はこのフッター(不動産屋)が、雇い主のノックによって、オルロック伯爵のいるトランシルヴァニアに派遣されるところから始まる。そのため、物語の狂言回し的な役割である。

エレンは『ドラキュラ』のミナと同じく、吸血鬼に狙われる役割。しかし、最終的に幸せになるミナと違い、エレンは悲劇的な最期を遂げる。自らの身を犠牲にして吸血鬼を倒そうとする強い女性。

しかし、このフッター、なんとも言えず間抜けである。物語の性質上、フッターが状況を良く理解しないでホイホイ動いてくれなかったら話が進まないので仕方ないのだが…。なんとも間抜け面で締まらない。

ちなみにミナ・ハーカーはアラン・ムーア原作のコミック、The League of Extraordinary Gentlemenの登場人物としても活躍している。

フッターが働く不動産屋のオーナー。『ドラキュラ』におけるいくつかのキャラクターを複合した人物である。オルロック伯爵がヴィスボルクの街に引っ越すための手引きをするということで、不動産業者でジョナサン・ハーカーの雇い主、ピーター・ホーキンズでもあるし、精神病院に入れられている吸血鬼の手下という点からすると、レンフィールドである。このように複数のキャラクターを組み合わせているため、このノック、どうにも支離滅裂なのである。オルロック伯爵をヴィスボルクに呼び寄せようとするのだが、最初の登場シーンで魔術の呪文が書かれた手紙のようなものを読んで邪悪な笑みを浮かべているため、最初っから吸血鬼の手下ということになる。しかしオルロック伯爵が近づくにつれ、その影響で精神に異常をきたし、精神病院に収監される。最後は逃げ出して、街中を市民たちと大捕り物を演じるのだが、また捕まって牢屋のなかに逆戻り。この脱走劇って、オルロックにとって何か利益があったの?しかも手下なのに、主人が近くに来ると精神がおかしくなるなんて…。爺さんなのに、驚異的な体力を有する。

トランシルヴァニアに行くフッターが、妻のエレンを預けていく相手。フッターの友人で、裕福な船主らしい。基本的にはわき役である。『ドラキュラ』ではハーディングがアーサー・ホームウッドで、妹がルーシー・ウェステンラ。『ドラキュラ』では婚約者だったが、『ノスフェラトゥ』では兄妹という設定に変更されている。90分の映画ということで、余計なドラマを省くための設定変更だろうか。フッターからの手紙を、浜辺でたたずむエレンのもとに持って行ったりと、彼女を甲斐甲斐しく世話している。二人でゲートボールのようなものをやっていたりと、兄妹仲は良好。吸血鬼の出番が少ない『ノスフェラトゥ』では、彼らは基本的にオルロック伯爵と絡まない。後半ヴィスボルクの街にペストが流行した際、妹がペストにかかっているような描写があるが、その後は不明。なんで兄妹にしたかなぁ?普通に夫婦でも問題なかったように思うんだけど。

オルロック伯爵

言わずと知れたドラキュラである。言わばタイトル・ロールなのだが、こちらの題名は『ノスフェラトゥ』。まぁ『オルロック伯爵』だとなんの映画か分からないしね。(ノスフェラトゥでも当時のドイツの観客は分かったのか知らないけど)。一般的にドラキュラというとベラ・ルゴシやクリストファー・リーのイメージが強いため、このマックス・シュレック演じるオルロック伯爵、異端のように見えるかもしれないが、実はこっちの方が先。しかも原作でのドラキュラ伯爵はオオカミのような乱杭歯とか書かれており、別に美男子という設定はとくにない。なので、このオルロック伯爵の解釈も、問題ないのである。

トランシルヴァニアの古城からドイツのヴィスボルクに行く(『ドラキュラ』ではロンドン)という流れ自体は同じだが、このオルロック伯爵、ヴィスボルクに着いてから自分で棺桶を家まで運ぶなど、結構アクティブである。しかも、エレンの血を吸っているうちに朝になってしまっているのに気付かず、朝日を浴びて消滅と、結構情けない死に方。まぁこれは、「処女が吸血鬼をして、雄鶏の鬨の声を忘れさせるというのが、唯一の助かる道」という記述を読んだエレンが、自らの身を挺したから、ということなのだが。朝日を浴びたらダメなんだったら、その辺りは注意していて欲しいものである。

ヴィスボルクに向かう船でも、乗組員を全員殺してから、魔術で船を高速で動かすなど、さまざまな能力を持っているのだが、いまひとつ強そうな感じがしない。

彼の存在はペストと強く結び付けられていて、作中でも、オルロック伯爵によって殺された者はペストによって死んだとされ、それが後半のペスト騒ぎにつながっていく。作中の舞台は1838年ということだが、血を吸われて死んだかペストで死んだかどうかぐらい分かるだろ?これは、そもそも東欧の吸血鬼伝説が伝染病と関連して語られていたということと関係しているのだろうか。

食虫植物の研究をしているブルヴァー教授。『ドラキュラ』におけるヴァン・ヘルシング教授に相当。しかし、単体映画にもなったヴァン・ヘルシング教授と違って、このブルヴァー教授、はっきり言っていてもいなくてもどっちでも良いんである。なんせ、フッターがブルヴァー教授を呼びに行って、エレンのもとへ戻ってみたならば、オルロック伯爵はすでに朝日を浴び灰になっており、エレンは虫の息、フッターの胸の中で息を引き取るのだから。このブルヴァー教授、なーんもしてないのである。そのくせ、最後はブルヴァー教授の深刻そうなきめ顔でラスト。登場自体は中盤であり、いきなりの登場というわけじゃないんだけど、その登場シーンでも、延々と食虫植物のことを解説しているだけで、本編のストーリーにまったく絡んでこない。「ほぉ、食虫植物の性質から吸血鬼の弱点とかを調べるのか」と最初は思うが、その話はそこで終わり。あとに全然響いてこない。字幕では「Paracelsian」と説明されているが、パラケルスス学者?つまり錬金術師ということだろうか?いかにもドイツっぽい設定だが、設定倒れで本編にまったく活かされていない残念な人物。

最初トランシルヴァニアに到着したフッターが宿屋で「オルロック伯爵のところへ行くんだから、はやく夕飯もってこい!」と言うと、みんなギョッとした顔。明らかにオルロック伯爵を恐れている。宿屋の主人は「夜は外出しちゃいけません。人狼が出ますよ」と警告し、フッターも納得がいかないながらその忠告に従い、その日は宿に泊まるのだが、その後のシーンで出てきたのがこれ。オオカミ…なのか、これ?前足のあたりに縞々の模様があるんだけど、あまり大きそうには見えない。ヨーロッパのオオカミってこんな感じ?

ヴィスボルクに到着したオルロック伯爵が、購入した空き家まで自分の棺桶を運んでいく。もちろん夜中なのだろうが、当時の撮影技術上の制約で仕方ないのだろうが、明らかに昼間の撮影なため、ものすごくシュール。昼間誰もいない街をトボトボと自分の棺桶を担いで歩く伯爵。DIYの精神に満ち溢れている。港に着いたらもう一度棺桶の中に入って、そのまま郵送してもらえばよかったのに。船員全員殺しちゃうから、こんな面倒なことしなきゃダメな羽目になってしまうんだと思う。というか、ノックは召使なら、このタイミングで脱獄して、ご主人さまの棺桶運ばなきゃダメだろう。配下に恵まれないオルロック伯爵。

群衆から逃げるノック。こいつ結局なにがしたかったのか…。オルロック伯爵のもとへ行こうとしたが、結局阻まれたってこと?ペストが蔓延という記事を見て脱獄を決行したので、彼なりの目的はあったのだろうが、意味不明である。途中からは「ご主人様…!」しか言わなくなるし。急激なIQの下がりようである。結局前半と後半で別人を組み合わせてるからこんな悲劇が生じたわけで、ノックはシナリオの犠牲者とも言える(もう一人は、見せ場を全部削られたブルヴァー教授)。で、狂ってからのノックだが、この身体能力がものすごい。ペストの原因の犯人捜しに疑心暗鬼になった住民に追いかけられるのだが、ご覧のとおり屋根の上に上っている。しかも、その後も裏に回って屋根から降りるなど、ものすごく身のこなしが軽いのである。身体能力が高いのにバカだから、その能力が全然活かせていない。住民と追いかけっこを繰り広げただけで、結局また捕まってるし。オルロック伯爵はこいつの教育を何とかするべきだった(前半の普通の知能から後半の狂人化への落差が激しすぎ。もっとバランスを取らなきゃ)。

エレンの血を吸うオルロック伯爵。この映画は白黒であるが、その白黒という性質を最大限活かした影の使い方が素晴らしい。影といえば、エレンのもとに忍び寄るオルロック伯爵や、怯えるエレンの体に覆いかぶさるオルロック伯爵の影などのシーンが有名だと思うが、このシーンも素晴らしい。暗闇の中に浮かぶオルロック伯爵の禿げ頭と指。エレンの顔の辺りは陰になって見えないというのが、また想像力を掻き立てる。このシーンはランプという光源があり、また陰影を際立たせるため、窓の外は暗いのだが、先にも挙げたように、その他の屋外シーンは昼間なのがモロバレなので、興が削がれること甚だしい。

朝日を浴び消滅するオルロック伯爵。乙女の生き血を飲むのに集中しすぎていて、雄鶏の鬨の声を忘れてしまい、そのまま消滅してしまう。そんな忘れるものか?しかも夜中から明け方までって、いったいどんだけ血を吸っていたんだ?もしかして一度に少量しか飲めないのだろうか。そういえばなんだか小食っぽいし、もしかしたらオルロック伯爵、食が細いのかもしれない。もしこの吸血鬼が大食いだったら、夜中のうちにとっとと全部血を吸い終わって、隠れ家に帰っていただろう。しかしこのシーン、どうしているのか分からないが、1922年でもこのような特殊撮影が可能だったんだ、と驚く。まぁ静止画で見ればすごいのだが、動画で見ると一瞬で消えてしまって、なんとなく物足りないのも確か。もっと長尺で見せてくれれば、クライマックスの盛り上がりがもっとあったのではないかと思う。

Nosferatu: eine Symphonie des Grauens (Nosferatu: A Symphony of Horror)

監督:F. W. Murnau

主演:Max Schreck

時間:94分(版によって違いあり)

1922年、ドイツ表現主義映画のひとつであり、ホラー映画の元祖のひとつでもある『吸血鬼ノスフェラトゥ』。どのような映画かと思ってみたら、なんとブラム・ストーカー『吸血鬼ドラキュラ』とほぼ同じ。同じドラキュラをモデルにした映画だと、トッド・ブラウニング監督、ベラ・ルゴシ主演の『魔人ドラキュラ(Dracula)』が存在するが、こちらは1931年。よって、この『ノスフェラトゥ』が実は世界最初のドラキュラ映画と言えるのかもしれない。

なぜドラキュラという名前でないかというと、権利関係の問題らしい。原作者ブラム・ストーカーの遺族の許諾が下りなかったため、名前や設定、展開をいくつか変えてなんとか映画化にこぎつけたとか。ブラム・ストーカーが亡くなったのは1912年なので、まだまだ彼の直接の親族が生きていた時代なので、無理やりというわけにはいかなかったのだろう。

製作の経緯は、Prana Film(『ノスフェラトゥ』一作のみの制作会社)のAlbin Grauが第一次大戦時、東欧の農民から聞いた不死人の伝説を基にした映画を作ろうとするところから始まる。ちょうど1897年に出版された小説『吸血鬼ドラキュラ』に目を付けたPrana Filmは、脚本家のHenrik Galenに、原作使用許諾を得ないまま脚本を発注。で、結局許可が得られなかったので、なんとか細部だけチョコチョコ変えて制作したということのようだ。なので、基本的なプロットや登場人物は、『吸血鬼ドラキュラ』とだいたい同じである。

登場人物

- フッターとエレン

ヴィスボルクの街に住む夫婦。『ドラキュラ』においては、フッター=ジョナサン・ハーカー、エレン=ミナ・ハーカーである。物語はこのフッター(不動産屋)が、雇い主のノックによって、オルロック伯爵のいるトランシルヴァニアに派遣されるところから始まる。そのため、物語の狂言回し的な役割である。

エレンは『ドラキュラ』のミナと同じく、吸血鬼に狙われる役割。しかし、最終的に幸せになるミナと違い、エレンは悲劇的な最期を遂げる。自らの身を犠牲にして吸血鬼を倒そうとする強い女性。

しかし、このフッター、なんとも言えず間抜けである。物語の性質上、フッターが状況を良く理解しないでホイホイ動いてくれなかったら話が進まないので仕方ないのだが…。なんとも間抜け面で締まらない。

ちなみにミナ・ハーカーはアラン・ムーア原作のコミック、The League of Extraordinary Gentlemenの登場人物としても活躍している。

- ノック

フッターが働く不動産屋のオーナー。『ドラキュラ』におけるいくつかのキャラクターを複合した人物である。オルロック伯爵がヴィスボルクの街に引っ越すための手引きをするということで、不動産業者でジョナサン・ハーカーの雇い主、ピーター・ホーキンズでもあるし、精神病院に入れられている吸血鬼の手下という点からすると、レンフィールドである。このように複数のキャラクターを組み合わせているため、このノック、どうにも支離滅裂なのである。オルロック伯爵をヴィスボルクに呼び寄せようとするのだが、最初の登場シーンで魔術の呪文が書かれた手紙のようなものを読んで邪悪な笑みを浮かべているため、最初っから吸血鬼の手下ということになる。しかしオルロック伯爵が近づくにつれ、その影響で精神に異常をきたし、精神病院に収監される。最後は逃げ出して、街中を市民たちと大捕り物を演じるのだが、また捕まって牢屋のなかに逆戻り。この脱走劇って、オルロックにとって何か利益があったの?しかも手下なのに、主人が近くに来ると精神がおかしくなるなんて…。爺さんなのに、驚異的な体力を有する。

- ハーディングとその妹

トランシルヴァニアに行くフッターが、妻のエレンを預けていく相手。フッターの友人で、裕福な船主らしい。基本的にはわき役である。『ドラキュラ』ではハーディングがアーサー・ホームウッドで、妹がルーシー・ウェステンラ。『ドラキュラ』では婚約者だったが、『ノスフェラトゥ』では兄妹という設定に変更されている。90分の映画ということで、余計なドラマを省くための設定変更だろうか。フッターからの手紙を、浜辺でたたずむエレンのもとに持って行ったりと、彼女を甲斐甲斐しく世話している。二人でゲートボールのようなものをやっていたりと、兄妹仲は良好。吸血鬼の出番が少ない『ノスフェラトゥ』では、彼らは基本的にオルロック伯爵と絡まない。後半ヴィスボルクの街にペストが流行した際、妹がペストにかかっているような描写があるが、その後は不明。なんで兄妹にしたかなぁ?普通に夫婦でも問題なかったように思うんだけど。

オルロック伯爵

言わずと知れたドラキュラである。言わばタイトル・ロールなのだが、こちらの題名は『ノスフェラトゥ』。まぁ『オルロック伯爵』だとなんの映画か分からないしね。(ノスフェラトゥでも当時のドイツの観客は分かったのか知らないけど)。一般的にドラキュラというとベラ・ルゴシやクリストファー・リーのイメージが強いため、このマックス・シュレック演じるオルロック伯爵、異端のように見えるかもしれないが、実はこっちの方が先。しかも原作でのドラキュラ伯爵はオオカミのような乱杭歯とか書かれており、別に美男子という設定はとくにない。なので、このオルロック伯爵の解釈も、問題ないのである。

トランシルヴァニアの古城からドイツのヴィスボルクに行く(『ドラキュラ』ではロンドン)という流れ自体は同じだが、このオルロック伯爵、ヴィスボルクに着いてから自分で棺桶を家まで運ぶなど、結構アクティブである。しかも、エレンの血を吸っているうちに朝になってしまっているのに気付かず、朝日を浴びて消滅と、結構情けない死に方。まぁこれは、「処女が吸血鬼をして、雄鶏の鬨の声を忘れさせるというのが、唯一の助かる道」という記述を読んだエレンが、自らの身を挺したから、ということなのだが。朝日を浴びたらダメなんだったら、その辺りは注意していて欲しいものである。

ヴィスボルクに向かう船でも、乗組員を全員殺してから、魔術で船を高速で動かすなど、さまざまな能力を持っているのだが、いまひとつ強そうな感じがしない。

彼の存在はペストと強く結び付けられていて、作中でも、オルロック伯爵によって殺された者はペストによって死んだとされ、それが後半のペスト騒ぎにつながっていく。作中の舞台は1838年ということだが、血を吸われて死んだかペストで死んだかどうかぐらい分かるだろ?これは、そもそも東欧の吸血鬼伝説が伝染病と関連して語られていたということと関係しているのだろうか。

- ブルヴァー教授

食虫植物の研究をしているブルヴァー教授。『ドラキュラ』におけるヴァン・ヘルシング教授に相当。しかし、単体映画にもなったヴァン・ヘルシング教授と違って、このブルヴァー教授、はっきり言っていてもいなくてもどっちでも良いんである。なんせ、フッターがブルヴァー教授を呼びに行って、エレンのもとへ戻ってみたならば、オルロック伯爵はすでに朝日を浴び灰になっており、エレンは虫の息、フッターの胸の中で息を引き取るのだから。このブルヴァー教授、なーんもしてないのである。そのくせ、最後はブルヴァー教授の深刻そうなきめ顔でラスト。登場自体は中盤であり、いきなりの登場というわけじゃないんだけど、その登場シーンでも、延々と食虫植物のことを解説しているだけで、本編のストーリーにまったく絡んでこない。「ほぉ、食虫植物の性質から吸血鬼の弱点とかを調べるのか」と最初は思うが、その話はそこで終わり。あとに全然響いてこない。字幕では「Paracelsian」と説明されているが、パラケルスス学者?つまり錬金術師ということだろうか?いかにもドイツっぽい設定だが、設定倒れで本編にまったく活かされていない残念な人物。

印象的な場面

最初トランシルヴァニアに到着したフッターが宿屋で「オルロック伯爵のところへ行くんだから、はやく夕飯もってこい!」と言うと、みんなギョッとした顔。明らかにオルロック伯爵を恐れている。宿屋の主人は「夜は外出しちゃいけません。人狼が出ますよ」と警告し、フッターも納得がいかないながらその忠告に従い、その日は宿に泊まるのだが、その後のシーンで出てきたのがこれ。オオカミ…なのか、これ?前足のあたりに縞々の模様があるんだけど、あまり大きそうには見えない。ヨーロッパのオオカミってこんな感じ?

ヴィスボルクに到着したオルロック伯爵が、購入した空き家まで自分の棺桶を運んでいく。もちろん夜中なのだろうが、当時の撮影技術上の制約で仕方ないのだろうが、明らかに昼間の撮影なため、ものすごくシュール。昼間誰もいない街をトボトボと自分の棺桶を担いで歩く伯爵。DIYの精神に満ち溢れている。港に着いたらもう一度棺桶の中に入って、そのまま郵送してもらえばよかったのに。船員全員殺しちゃうから、こんな面倒なことしなきゃダメな羽目になってしまうんだと思う。というか、ノックは召使なら、このタイミングで脱獄して、ご主人さまの棺桶運ばなきゃダメだろう。配下に恵まれないオルロック伯爵。

群衆から逃げるノック。こいつ結局なにがしたかったのか…。オルロック伯爵のもとへ行こうとしたが、結局阻まれたってこと?ペストが蔓延という記事を見て脱獄を決行したので、彼なりの目的はあったのだろうが、意味不明である。途中からは「ご主人様…!」しか言わなくなるし。急激なIQの下がりようである。結局前半と後半で別人を組み合わせてるからこんな悲劇が生じたわけで、ノックはシナリオの犠牲者とも言える(もう一人は、見せ場を全部削られたブルヴァー教授)。で、狂ってからのノックだが、この身体能力がものすごい。ペストの原因の犯人捜しに疑心暗鬼になった住民に追いかけられるのだが、ご覧のとおり屋根の上に上っている。しかも、その後も裏に回って屋根から降りるなど、ものすごく身のこなしが軽いのである。身体能力が高いのにバカだから、その能力が全然活かせていない。住民と追いかけっこを繰り広げただけで、結局また捕まってるし。オルロック伯爵はこいつの教育を何とかするべきだった(前半の普通の知能から後半の狂人化への落差が激しすぎ。もっとバランスを取らなきゃ)。

エレンの血を吸うオルロック伯爵。この映画は白黒であるが、その白黒という性質を最大限活かした影の使い方が素晴らしい。影といえば、エレンのもとに忍び寄るオルロック伯爵や、怯えるエレンの体に覆いかぶさるオルロック伯爵の影などのシーンが有名だと思うが、このシーンも素晴らしい。暗闇の中に浮かぶオルロック伯爵の禿げ頭と指。エレンの顔の辺りは陰になって見えないというのが、また想像力を掻き立てる。このシーンはランプという光源があり、また陰影を際立たせるため、窓の外は暗いのだが、先にも挙げたように、その他の屋外シーンは昼間なのがモロバレなので、興が削がれること甚だしい。

朝日を浴び消滅するオルロック伯爵。乙女の生き血を飲むのに集中しすぎていて、雄鶏の鬨の声を忘れてしまい、そのまま消滅してしまう。そんな忘れるものか?しかも夜中から明け方までって、いったいどんだけ血を吸っていたんだ?もしかして一度に少量しか飲めないのだろうか。そういえばなんだか小食っぽいし、もしかしたらオルロック伯爵、食が細いのかもしれない。もしこの吸血鬼が大食いだったら、夜中のうちにとっとと全部血を吸い終わって、隠れ家に帰っていただろう。しかしこのシーン、どうしているのか分からないが、1922年でもこのような特殊撮影が可能だったんだ、と驚く。まぁ静止画で見ればすごいのだが、動画で見ると一瞬で消えてしまって、なんとなく物足りないのも確か。もっと長尺で見せてくれれば、クライマックスの盛り上がりがもっとあったのではないかと思う。

2013年3月19日火曜日

Devil Doll, インタビュー要約(8)

インタビュー要約(1)はこちら

インタビュー要約(2)はこちら

インタビュー要約(3)はこちら

インタビュー要約(4)はこちら

インタビュー要約(5)はこちら

インタビュー要約(6)はこちら

インタビュー要約(7)はこちら

- Devil Dollにはさまざまな音楽の影響が見られるが、それでもDevil DollはDevil Doll以外の何ものでもない。実際、Devil Dollのアルバムは同じことを繰り返していないのでは?

Devil Dollは、Mr. Doctorの忠実な鏡であるため、いかなる音楽ジャンルにも属していないという。それは映画でも、模造品でも、装飾でも、構造でもない。誰かを喜ばせたり、売り上げのためにやっているのではない。彼は恰好を取り繕う時間も興味もないし、そのようなことをする者たちを軽蔑するという。彼はつねに、以前の限界を突破しようとしている。もしメートル単位で創作しようとしたならば、彼はセンチメートル単位で創作出来ればと考えている。つねに新たな拡大鏡で感覚を再調節しようとしているのだ。決まったやり方に乗っかる危険は、Mr. Doctorに無縁である。彼はつねに嬉々として困難を受け入れているのだという。

- 現在どのような音楽を聴いているのか?

Mr. Doctorは現在テレビを持っていないし、新聞も雑誌も読まないため、最新の音楽事情が分からないという。しかし彼の手許には40,000枚のレコードがあり、この惑星(ほかの惑星も)のあらゆる場所からの刺激的な音楽を発見しようとしている。プロダクションの価値や、テクニックの巧拙はそれほど重要でなく、素晴らしいアイディアはしばしばもっとも遠く離れた場所で撮られた無名のレコードのうちに見出されるという。

- つぎの活動は?また音楽活動をするのだろうか、それとも違うジャンルに移るのだろうか?

音楽とDevil DollはもちろんMr. Doctorの核心であるが、ほかにも近年、Music for the Eyesという本(Bernard Herrmannの映画音楽の向こう側にある「化学反応」を明らかにしている)と、「聖書(The Bible)」と呼ばれる、イギリスのインディペンデント系音楽にかんする1200ページの本(1の二冊を出版した。また彼は現在、Fear of Music - Music of Fearという本(恐怖や不快感を催し得る、千以上もの音楽作品を分析している)に取り掛かっている。

完

(1)この本は、Mr. DoctorことMario Pancieraが2007年に出版した、45 Revolutions (A definitive discography of UK punk, mod, powerpop, new wave, NWOBHM, and indie singles 1976–1979, Volume I)を指していると思われる(全1190ページ)。

ラベル:

音楽(Progressive Rock)

Devil Doll, インタビュー要約(7)

インタビュー要約(1)はこちら

インタビュー要約(2)はこちら

インタビュー要約(3)はこちら

インタビュー要約(4)はこちら

インタビュー要約(5)はこちら

インタビュー要約(6)はこちら

- 『怒りの日(Dies Irae)』のリリース後、Devil Dollの活動を辞めたのは何故か?今後活動を再開する予定はあるのか?

Mr. Doctorは『怒りの日(Dies Irae)』の直後、『怒りの日』のセッションから90分ぶんの音楽を取り入れたサウンドトラックを持つ二作目のサイレント映画の制作に取り掛かったという。しかしこの計画は、彼がJean Epsteinによる1928年のサイレント映画、『アッシャー家の崩壊』へのサウンドトラック制作に取りかかったため、中止されてしまった。このプロジェクトは録音されたが、彼がSlovenian National Cinematiqueとの協働と打ち切ることを決定したため、披露されることはなかったという。以来10年間、Devil Dollの曲を作曲し録音することは続けているのだが、Mr. Doctorはそれらをリリースすることに興味を失ったようだ。新たな作曲による驚きはいまだに作曲の主たる動機であり、休息は不要だということである。

- Devil Dollは、プログレ、メタル/ハードロック、さらにはクラシックのファンまでも惹きつけている。これは素晴らしいことではないだろうか?

メタル、ゴス、プログレ、クラシック、それがなんであれ、あらゆる音楽には特有の魅力がある。たとえば、メタルはエネルギーを、ゴスは雰囲気を、クラシックやある種のプログレは構造を強調しているように。しかしMr. Doctorによれば、本当に大切なのは、音楽そのもの、そして感覚を超越したその魔術的な力だという。音楽自体は、その文法にかかわらず、素晴らしいか素晴らしくないかである。問題はリスナーの感覚にあるという。聞きなれない、過酷な音楽へとその地平を拓くか、それとも彼が慣れ親しんだ無知の領域に留まるかは、聞き手しだいなのだ。古代ヘブライ語において、「愛」と「知」は同じ言葉であったという。というのも、きみは「知っている」もののエネルギーやバイブレーションしか、愛したり味わったり理解したり、それに満たされたりすることは出来ないのだから。多くの者たちは彼らの音楽的地平の狭さを隠そうとするが、Devil Dollが戦っているのは、いつだってこのような者に対してだという。

ラベル:

音楽(Progressive Rock)

2013年3月18日月曜日

Devil Doll, インタビュー要約(6)

インタビュー要約(1)はこちら

インタビュー要約(2)はこちら

インタビュー要約(3)はこちら

インタビュー要約(4)はこちら

インタビュー要約(5)はこちら

(承前)

『宗教冒涜(Sacrilegium)』

『宗教冒涜(Sacrilegium)』はDevil Dollのアルバムのなかで、もっとも強烈で、閉所恐怖症的なアルバムであるという。これはユーゴスラビア戦争のさなかにレコーディングされている。そのため、グループの半数を占めるイタリア人メンバーのうちでユーゴ国境を渡って来ようとしたのは、ドラマーのRob DaniとピアニストのFrancesco Cartaだけであった。ほかの者たちはレコーディング以前に辞めてしまったが、Michele Fantini Jesrumuだけは最後に参加しているという。彼はMr. Doctorと中等学校で8年間同級生であり、伝説的なフランスのオルガン奏者、Jean Guillouの弟子で、素晴らしいパイプオルガンの即興演奏者であった。『宗教冒涜』のストーリーは第二次大戦前のヨーロッパが舞台であり、そこに漂う退廃、疑惑、切迫した死といった雰囲気は、当時のユーゴスラビアの街中の空気と似ていないこともなかったと彼は言う。この設定は、当時のMr. Doctorが置かれた、自滅的な個人的苦悶(suicidal personal anguish)を反映しているようだ。そのため、彼のボーカルは、その後とても再現出来ないような、絶望に満ち溢れたものになったという。

『宗教冒涜(サウンドトラック・バージョン)(The Sacrilege of Fatal Arms)』

希薄な人生の慰めとして、Mr. Doctorは、The Sacrilege of Fatal Armsというサイレント映画を書き、撮影した。そこには、『宗教冒涜』から取られた(リミックスされた)、ドライヤー的な交響曲がサウンドトラックとして付けられ、さらに映画の雰囲気に合うように、30分の追加素材が録音されたという。この映画とサウンドトラックは、彼らが演奏するドリナ行進曲(1(Drina March:これは先のユーゴスラビア戦争で、もっとも苛烈な政党のアンセムになったという)で幕を開ける。

『怒りの日(Dies Irae)』

The Sacrilege of Fatal Armsを書き上げた後、Mr. Doctorは『怒りの日(The Day of Wrath)』と名付けられるはずだったアルバムをレコーディングし始めるが、レコーディング途中でスタジオは全焼してしまう。この原因は、いまだに戦後の闇に隠れたままであるという。Mr. Doctor自身は無事であったが、テープは焼けてしまい、ミックスされていないカセットだけが生き延びることが出来た。結局別のスタジオで再開しなければならないことになったという。つまり、Dies IraeはThe Day of Wrathの残骸から蘇ったのである。このアルバムのコンセプトは二段階で成り立っているという。一つ目は、愛、生命、死後の生などにかんするパラドックス的な哲学的問題(愛する人の永遠の命を確約するために、彼女を殺さなければならないなど)にかんしてである。もう一つは個人的なレベルである。Mr. Doctorの魂を長年はぐくんできたあらゆる影響が、500以上もの引用、参照、手がかりとなって、歌詞、アートワーク、音楽のうちに紛れ込んでいる。歌詞については、殺害の描写(「そして処女の刃が口づけし、お前の白い喉を解き放つ(and the virgin blade kisses, freeing, your white throat)」)や、オーケストラ終了後の、拘束衣を着た男の最後の独白などが気に入っているという。一方音楽的には、Mr. Doctorはいまだに「インキュバス(Incubus)」の部分が気に入っているというが、『怒りの日』のために収録されたマテリアルは、マスター・テープで700分以上あり、時間に直すとたった数分の「インキュバス」の部分も、大量の素材の中から、悪夢を表現するために、わざと無造作に、ちぐはぐに素材を選び、組み合わせたものであるという。

インタビュー要約(7)へ

(1)ドリナ行進曲(March of the Drina):第一次大戦時の、セルビアの愛国歌。スタニスラフ・ビニチュキ(Stanislav Binički)作曲。第一次大戦時、ドリナ川はオーストリア=ハンガリー軍とセルビア軍を分ける境界線でもあり、チェルの戦い(1914年8月16-19日)により、数に勝るオーストリア=ハンガリー軍を撃破したセルビア軍の勝利の報を聞き、ビニチュキが作曲した。

ラベル:

音楽(Progressive Rock)

Devil Doll, インタビュー要約(5)

インタビュー要約(1)はこちら

インタビュー要約(2)はこちら

インタビュー要約(3)はこちら

インタビュー要約(4)はこちら

- あなたのアルバムのコンセプト、テーマ、示唆などを伝えてくれないだろうか?

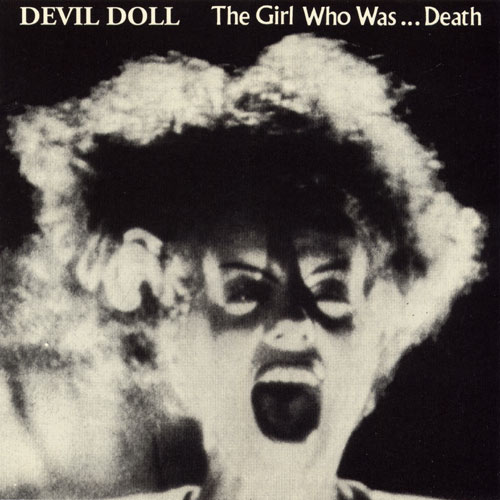

『死せる少女に捧ぐ(The Girl Who Was ... Death)』(1989)

『死せる少女に捧ぐ(The Girl Who Was ... Death)』は、実質上のデビュー・アルバムである。というのも、本当のデビュー・アルバム、The Mark of the Beastはたった一枚しかプレスされておらず、Mr. Doctor自身がそれに手書きのアート・ワークを書いのだから。『死せる少女に捧ぐ』で最も印象的な部分(ギターソロに続いて「お前は誰を探しているのか…お前は何を見つめているのか…(Who Are You Looking For…What Are You Looking At…)」というセリフと、素晴らしいヴァイオリン・ソロが入る部分)は、The Mark of the Beastから取られている。両アルバムは(歌詞が異なっているとはいえ)、基本的に同じ音楽である。但し、『死せる少女に捧ぐ』で音楽だった部分は、The Mark of the Beastではセリフだった部分であり、The Mark of the Beastで音楽だった部分は、『死せる少女に捧ぐ』でセリフになっているという違いはあるのだが。

スタジオでの一発撮りという形のため、『死せる少女に捧ぐ』は、Devil Dollのアルバム中、もっともロック的要素が強いものになっているという。大まかな元ネタは、1967年のイギリスのテレビドラマ、『プリズナーNo.6(The Prisoner)』である。『プリズナーNo.6』は、主演のパトリック・マクグーハンが、すべてをコントロールしていたという点で、Devil Dollととてもよく似通っているのだという。

『絞首台(Eliogabalus)』(1990)

『絞首台(Eliogabalus)』はほぼすべてが、Devil Dollのイタリア人部門によって演奏されている。このアルバムは、タイトルチューンと、元々は「精神の黒き穴(The Black Holes of the Mind)」と言う名前だった、'Mr. Doctor'という曲が収録されている。この曲は、尊敬されるべき「博士(Doctor)」である兄からレイプされていた(その兄は後に鉄道自殺した)と告白したDevil Dollのファンの話を基にしているという。歌詞で描かれている犯罪のうち、「私の兄(my brother)」を殺すというのは、Mr. Doctorが見た夢が元であり、そこには母である「私に斧をくれた名状しがたき者(unnameable who gave me the axe)」も出てくる。ほかのものは、彼が犯罪法学の博士を学んでいたときに知った事例を基にしているという。'Eliogabalus'という曲は、ローマ皇帝へリオガバルス(1に因んでいる。彼は自らの美貌を保つために数々の逸脱行為をしたために殺害され、元老院は彼の痕跡を残さないように指示したため、しばらく存在すらほとんど知られていなかった。Devil Dollにおいて、Mr. Doctorは、ヘリオガバルスを、鏡の向こう側から世界を見ている倒錯者として描こうとしたという(そしてMr. Doctor自身も、その位置にいるという)。「精神の黒き穴」は、Devil Dollの曲のなかで唯一、スタジオ録音される前にライブで演奏されていた曲であり、最終部はレコーディング・スタジオの真上にあるバーで真夜中に録音された。そのため、煙草を買いにきた客に店員が挨拶している声が聞こえる。「精神の黒き穴」のレコーディング時、Mr. Doctorは、その前日に完成した'Eliogabalus'も同時に録音しようとしたので、'Eliogabalus'はリハーサルされなかったという。しかもボーカルパートをどのように演じれば良いか定まっていなかったにもかかわらず、時間的余裕がなかったため、ほとんど即興で演じられたという。

インタビュー要約(6)へ

(1)ヘリオガバルス(203-222):ローマ帝国第23代皇帝(在位:218-222)。数々の暴君を数えたローマ皇帝のなかでも、断トツに「史上最悪の皇帝」の呼び名をほしいままにしている。性的な倒錯が数多く伝えられており、両性愛者、またはトランスジェンダーであった可能性もある。自らに女性器を作る手術をしたがっていたとも言われる。また、宴席に招いた客の上に大量の薔薇の花びらを落として窒息死させる「薔薇刑」でも知られるが、信憑性は疑われる。しかし、そのスキャンダラスな短い人生のおかげで、さまざまな創作作品に取り上げられている。

ラベル:

音楽(Progressive Rock)

Devil Doll, インタビュー要約(4)

インタビュー要約(1)はこちら

インタビュー要約(2)はこちら

インタビュー要約(3)はこちら

- 歌詞については、どのような影響を受けているのだろうか?文学、哲学、伝統、宗教などの影響があるように思われるが?

インタビュー要約(5)へ

(1)エドガー・アラン・ポー(1809-1849):アメリカの作家。怪奇小説、推理小説、SF小説など、さまざまな分野の短編を書いた。意外にも長編は一作もなく、唯一の中編『ナンタケット島出身のアーサー・ゴードン・ピムの物語』は怪奇的な海洋小説であり、作者の死後、ジュール・ヴェルヌによって続編が書かれた。その謎めいた死はいまだに人々の想像力を掻き立てている。